10の23乗という数字の意味

10月23日は「化学の日」です。この日付の由来は、化学の基本的な定数であるアボガドロ定数に関係しています。

6.02×10²³

アボガドロ定数は、1モルあたりに含まれる粒子の数を示します。10月23日(10/23)という日付が、この「10の23乗」という数字に対応しているため、日本化学会が2013年にこの日を「化学の日」として制定しました。

このアボガドロ定数が示すのは、化学が扱う物質の量的なスケールです。例えば18グラムの水には、約6×10²³個の水分子が含まれています。私たちが日常的に扱う物質には、このような膨大な数の分子が存在しているわけです。

水が凍る、鉄が錆びる、砂糖が溶けるといった現象は、すべて多数の分子の振る舞いによって起こります。個々の分子は量子力学の法則に従って動いていますが、10²³個という数が集まることで、私たちが観察できる物質の性質が現れます。

化学は、このミクロな分子レベルとマクロな物質レベルをつなぐ学問です。原子や分子の構造から、実際に手に取れる物質の性質まで、一貫して説明することができます。これほど幅広いスケールを扱える学問は多くありません。

なぜ化学は「セントラルサイエンス」と呼ばれるのか

化学は「セントラルサイエンス(中心的科学)」と呼ばれることがあります。これは化学が他の科学分野との接点を多く持っているためです。

物理学は自然界の基本的な法則を研究し、生物学は生命現象を扱います。化学はその中間に位置し、両者をつなぐ役割を果たしています。量子力学に従う電子の動きが原子間の結合を作り、その結合が分子を形成し、分子の集まりが物質の性質を決めます。さらに複雑な分子の組み合わせが生命現象を可能にしています。

化学は物理学と生物学だけでなく、地球科学、材料科学、環境科学、薬学、工学など、多くの分野と関わりがあります。

例えば、地球の大気組成を理解するには化学の知識が必要です。新しい半導体材料の開発にも化学が関わっています。医薬品がどのように体内で働くかを知るためにも化学が必要です。気候変動のメカニズムを解明する際にも、化学の知識が不可欠です。

このように広い範囲をカバーできることが、化学を「セントラル」たらしめています。化学は異なる科学分野をつなぎ、新しい発見への道を開く役割を担っています。

組み合わせの学問としての化学

化学を特徴づけるのは、「組み合わせ」という考え方です。限られた元素から、様々な多様な分子を作っている、それを扱えることは個人的に化学の魅力だと思います。

生物学ータンパク質を例にして

タンパク質は20種類のアミノ酸が鎖状に繋がったものです。では、100個のアミノ酸から成る小さなタンパク質には、何通りの配列が可能でしょうか。答えは20¹⁰⁰、つまり約10¹³⁰通りです。

この数がどれほど大きいか実感するために、宇宙と比較してみましょう。観測可能な宇宙に存在する原子の総数は、約10⁸⁰個と推定されています。つまり、わずか100個のアミノ酸の配列パターンは、宇宙の全原子数をはるかに上回る数なのです。

しかし自然界で実際に機能するタンパク質は、この天文学的な可能性の中から、ごく限られたものだけです。進化は40億年かけて、この膨大な組み合わせ空間の中から、機能するタンパク質を選び出してきました。同じアミノ酸配列でも、折りたたまれ方次第で酵素にも構造材料にもなります。配列と立体構造、両方の組み合わせが生命の多様性を支えているのです。

材料科学ーどれだけの分子を僕たちは見つけたの?

有機化合物、つまり炭素を骨格とする化合物は、いったい何種類存在しうるのでしょうか。

現在、化学物質のデータベース(CAS Registry)には、1億8000万種類以上の化合物が登録されています。そのうち有機化合物が大半を占めます。毎日、新しい化合物が数千種類ずつ追加されています。

しかし、これは実際に合成された、あるいは自然界で見つかった化合物の数です。理論的に存在しうる有機化合物の数は、さらに桁違いに大きくなります。炭素数が30個程度までの有機分子だけでも、10⁶⁰種類以上の異性体が存在可能だという試算があります。

この多様性を生むのは、炭素原子の性質です。炭素は4つの結合を作ることができ、他の炭素原子と安定な鎖や環を形成します。単結合、二重結合、三重結合を使い分け、直鎖、分岐鎖、環状構造、さらには複雑な多環式構造まで作り出します。そこに酸素、窒素、硫黄などが加わると、可能性はさらに広がります。

医薬品開発では、この組み合わせの広大さが課題でもあります。ある病気に効く薬の候補となる化合物を見つけるために、化学者たちは膨大な「化学空間」を探索しなければなりません。近年は、人工知能を使って、合成する前に有望な分子構造を予測する試みも進んでいます。

鉱物学ー鉱物の中に不安定な化学物質がいる?

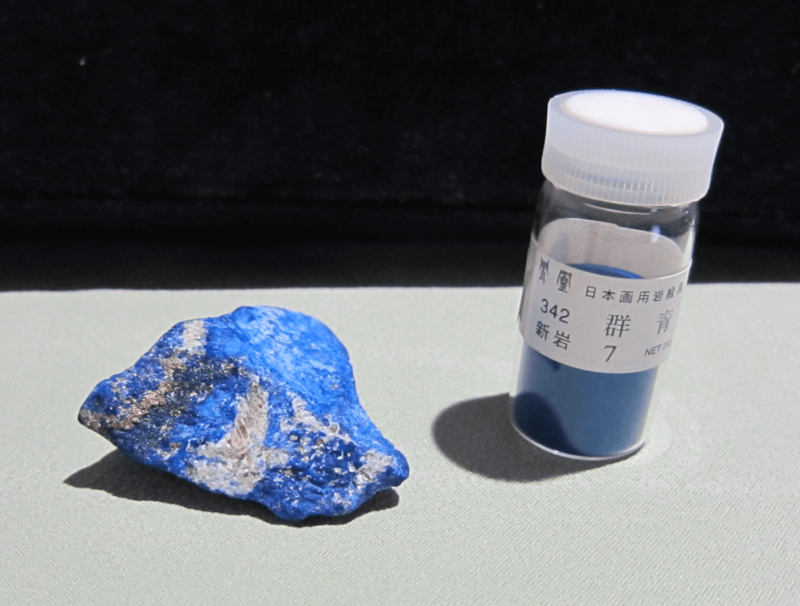

ラピスラズリ(青金石)という鉱物をご存知でしょうか。古代から顔料として珍重され、フェルメールの「真珠の耳飾りの少女」などの名画にも使われた、深い青色の石です。

この鮮やかな青色の正体は、長い間謎でした。主成分はラズライトという鉱物で、ナトリウム、アルミニウム、ケイ素、酸素から成ります。しかしこれらの元素だけでは、青色は説明できません。

実は、この青色を生み出しているのは、構造の中に閉じ込められた「硫黄ラジカル陰イオン(S₃⁻)」なのです。ラズライトの結晶構造には小さな籠のような空間があり、そこに3個の硫黄原子が閉じ込められています。この3つの硫黄原子は電子を1個余分に持ち、ラジカルという不安定な状態になっています。

通常、ラジカルは非常に反応性が高く、すぐに他の分子と反応してしまいます。しかし結晶の籠の中に閉じ込められることで、このS₃⁻ラジカルは安定に存在できます。そしてこのラジカルが特定の波長の光を吸収することで、あの独特の青色が生まれるのです。

同じ青色でも、銅イオンによる青、コバルトイオンによる青とはまったく異なるメカニズムです。硫黄という元素は、通常は黄色の固体として存在し、青色とは無縁に思えます。しかし3個組み合わさってラジカルになり、結晶の中に閉じ込められることで、鮮やかな青色を生み出すのです。

元素の選択、結合の状態、配置の仕方。これらの組み合わせ次第で、同じ元素でもまったく異なる性質が現れる。これが化学の面白さです。

最近の化学──どこまで私たちは分子を「設計」できるようになったのか?

もう少し昔になると、化学は錬金術が前身になっていて金を作ろうとしたことが化学の濫觴です。例えば、錬金術師のパラケルススは、様々な元素を単離した業績があります。もっと言えば、お酒の製造から黒色火薬の製造まで、現代科学の知見がない大昔から人類は化学合成の恩恵にあずかっていました。しかし20世紀以降、化学者たちは「今までとは比べ物にならないほど複雑な分子を設計し、合成する」という段階に入りました。そして21世紀の今、分子設計の技術はどこまで進んだのでしょうか。

金属有機構造体(MOF):分子レベルの建築

金属有機構造体、MOF(Metal-Organic Framework)は、まさに「設計された」材料です。

MOFは、金属イオンまたは金属クラスターを「接続点」として、有機分子を「梁」として組み合わせた、三次元的な多孔性結晶です。その構造は、建築物のように設計できます。どの金属を使うか、どんな形の有機分子を梁にするかを選ぶことで、細孔のサイズ、形状、化学的性質を精密にコントロールできるのです。

MOFの表面積は驚異的です。1グラムのMOFが、6000平方メートル以上の表面積を持つこともあります。テニスコート約20面分の表面積が、手のひらに乗るほどの量に詰まっているわけです。

この多孔性を利用して、気体の貯蔵や分離が可能になります。水素燃料電池用の水素貯蔵、二酸化炭素の回収、空気から水分を捕集する装置など、応用は多岐にわたります。特に注目されているのは、MOFを使った二酸化炭素回収技術です。従来の吸着材よりも効率的に二酸化炭素を捕捉でき、エネルギーコストも低いため、カーボンニュートラル社会の実現に貢献することが期待されています。

MOFは触媒としても機能します。細孔内に触媒活性を持つ金属サイトを配置することで、特定の化学反応を効率的に進行させることができます。さらに、薬剤送達システムへの応用も研究されています。

「この大きさの孔を持ち、この性質の表面を持つ材料が欲しい」──そう考えて、実際に設計図を描き、合成できる。これがMOFの革新性です。

分子機械:動く分子の設計

2016年のノーベル化学賞を受賞した分子機械は、化学者が分子を「機械」として設計できるようになったことを示す成果です。

ジャン=ピエール・ソヴァージュは、2つの環状分子が鎖のように連結した「カテナン」を合成しました。フレイザー・ストダートは、軸分子にリング分子が通った「ロタキサン」を開発し、リングを軸上で動かすことに成功しました。化学的な刺激を与えると、リングが軸の上を特定の位置に移動します。これは分子レベルのスイッチやシャトルとして機能します。

ベルナルド・フェリンガは、光を当てると一方向に回転する分子モーターを作り出しました。この分子モーターは、紫外光を当てると連続的に回転し、実際に小さな物体を動かすこともできます。自然界の分子機械(ATPを使って回転するATP合成酵素など)に倣いながら、人工的に制御可能な分子機械を作る技術が確立されつつあります。

これらの分子機械は、将来的に薬剤送達システム、分子センサー、新しいタイプの材料などへの応用が期待されています。「この動きをする分子が欲しい」と考えて、実際に設計し、合成できる時代になったのです。

安定ラジカル:常識を覆す分子設計

通常、ラジカル(不対電子を持つ分子)は非常に不安定で、すぐに他の分子と反応してしまいます。しかし近年、化学者たちは「安定なラジカル」を設計する技術を発展させてきました。

トリフェニルメチルラジカルは、1900年にモーゼス・ゴンベルクによって発見された、最初の安定ラジカルです。3つのフェニル基(ベンゼン環)が中心の炭素を囲むことで、不対電子が立体的に保護され、比較的安定に存在できます。

現代では、さらに安定なラジカルが設計されています。TEMPO(2,2,6,6-テトラメチルピペリジン-1-オキシル)というラジカルは、窒素原子上の不対電子が周囲のメチル基によって保護され、空気中でも安定に存在します。TEMPOは有機合成の酸化剤として使われるだけでなく、リチウムイオン電池の電極材料としても研究されています。

さらに最近では、「オープンシェル分子」と呼ばれる、複数の不対電子を持つ分子の設計も進んでいます。これらの分子は磁性を持ち、有機磁性材料やスピントロニクス(電子のスピンを利用したエレクトロニクス)への応用が期待されています。

「不安定なはずのラジカルを、安定に存在させる」──これは分子の周囲の環境を精密に設計することで初めて可能になった技術です。

【編集部後記】みんなモル計算で化学を嫌いにならないで、、、

昔塾の講師をしているときに一番相談を受けたことは、モル計算かもしれません。よく鉛筆1ダースのたとえで説明したりしてもピンとこない子が多かったのですが、おそらく「あまりに膨大な量だから」というのは理由の一つにあると思います。おそらく10^23という数字を見てあのとき化学に苦手意識を持った人たちは、当時のことを思い出したかと思いますが、むしろ化学の魅力はここにあると思います。私たちは私たちが想像できないほど膨大な分子の世界や膨大な組み合わせを持つ化学物質について、ここまでよく制御してある一定の理解が得られている。それは大変興味深いことです。アボガドロ数は確かに膨大で想像が難しいほどの大きな数かもしれません。ただ逆に言えばそこが、化学の面白さなのかなと個人的には考えております。