人類はいかにして、自らの内部を覗き見ることができるようになったのか

1895年11月8日、午後11時過ぎ。ドイツ・ヴュルツブルク大学の薄暗い実験室で、物理学者ヴィルヘルム・コンラート・レントゲンは奇妙な現象に気づきました。陰極線管の実験中、約2.7メートルも離れた場所にある蛍光板が、不可解に光っているのです。陰極線は数センチしか飛ばないはず。分厚い黒い厚紙で管を覆っているのに、なぜ?

レントゲンはこの「正体不明」の光線を、数学で未知を表す記号にちなんで「X線」と名付けます。そして数週間後、妻アンナ・ベルタの手を撮影した世界初のX線写真を見て、彼女は叫びました——「私は自分の死を見た!」

今日、2025年11月8日。あの夜から、ちょうど130年です。

闇の中の外科手術——X線以前の医療

19世紀末の外科医が直面していた現実は、私たちの想像を絶するものでした。骨折しているかどうかを確認する唯一の方法は、触診です。医師は患者の腕や脚を手で触り、動かし、経験と勘だけを頼りに判断するしかありませんでした。

戦場ではさらに深刻でした。銃弾が体内のどこにあるのか、誰にもわかりません。外科医は金属製の探り棒を傷口に差し込み、手探りで弾丸を探します。この方法は新たな組織損傷を引き起こし、感染症のリスクを高めました。南北戦争(1861-1865年)では、負傷兵の多くが弾丸そのものではなく、その後の感染症で命を落としています。

骨折の場合も同様です。骨がどのように折れているのか、どこまで損傷しているのか、手術を開けてみるまでわかりません。外科手術は文字通り「ギャンブル」でした。

3ヶ月で世界を変えた写真

レントゲンは発見の直後、6週間もの間、ほとんど研究室に籠もりきりになりました。妻は後に「恐ろしい時期だった」と語っています。木も、紙も、分厚い本も、すべてを透過する謎の光線。レントゲン自身も「人々が私の研究を知ったら『レントゲンは気が狂った』と言うだろう」と恐れていたといいます。

しかし、妻の手の骨が写った写真は、疑いようのない証拠でした。1895年12月28日、レントゲンは論文「On a New Kind of Rays(新種の光線について)」を発表します。1896年1月1日、彼は90通の封筒を郵便局から発送しました。論文の抜き刷りと、そのうち12通には、妻の手を含む9枚のX線写真が同封されていました。

この写真が、すべてを変えました。

1月7日、ボストンの新聞が報道します。1月中旬には、ロンドンの新聞も。この技術の説得力は圧倒的でした——写真という、誰もが見て理解できる「証拠」があったからです。そして決定的だったのは、世界中の物理学研究室に、X線を生成するために必要な陰極線管が既に存在していたことです。

わずか3ヶ月後の1896年2月3日。アメリカ・ダートマス大学で、医療史を変える出来事が起きます。天文学教授エドウィン・フロストと医師の兄ギルマン・フロストが、アイススケートで転倒し手首を骨折した少年、エディ・マッカーシーのX線撮影に成功しました。これが、アメリカで最初の臨床X線使用です。

1896年3月には、マサチューセッツ総合病院でもX線装置が稼働を開始します。同じ月、イタリアではアビシニア戦争からの負傷兵がX線撮影を受けました——発見からわずか6ヶ月後のことです。

一人の人間の決断

「発見と発明は、全人類のためのものです」

レントゲンはこう信じていました。彼はX線の特許を取得しませんでした。1901年、第1回ノーベル物理学賞を受賞した際も、賞金(約50,000クローネ)をヴュルツブルク大学に寄付しています。

特許がなかったため、世界中の科学者、医師、技術者が自由にX線装置を製作できました。高価なライセンス料を払う必要も、特定企業の独占を待つ必要もありませんでした。

1897年春、Greco-Turkish War(希土戦争)が勃発します。イギリス赤十字のフランシス・アボット医師は、ギリシャの基地病院にX線装置を持ち込みました。約114名の戦傷患者を治療し、その約半数をX線撮影しています。弾丸の位置が、手術前に正確にわかる。骨折の状態が、患者に触れることなく確認できる。

アボット医師は英国陸軍省への報告書に書きました——「X線装置は、最前線に最も近い病院で利用可能であるべきだ」と。

工業化が進むアメリカ東海岸では、港湾労働中の事故、路面電車との衝突、建物からの転落による骨折が日常茶飯事でした。1900年までに、医療界ではこう認識されるようになります——X線は、骨折と異物の診断に「不可欠」であると。

手術前に内部を見る。これは当たり前のことのように聞こえますが、人類史上、初めてのことだったのです。

「見えないものを見る」技術の進化

1971年10月1日。ロンドンのAtkinson Morley病院で、40代女性の脳腫瘍が疑われる患者が、奇妙な装置の中に横たわっていました。世界初のCTスキャナーです。

開発したのは、EMI社(後にビートルズのレコード会社として有名)のエンジニア、ゴッドフリー・ハウンズフィールドでした。1967年、田舎を散歩中に彼は思いつきます——「箱の中身を知るには、あらゆる角度からX線を撮ればいい」。放射線科医ジェームズ・アンブローズと共に画像を見た瞬間、二人は「サッカーで決勝ゴールを決めたような気分だった」と語っています。脳の内部構造が、驚くべき鮮明さで映し出されていたのです。

1972年、シカゴで開催された北米放射線学会で2,000名の聴衆に発表されると、スタンディングオベーションが起こりました。1979年、ハウンズフィールドはノーベル生理学・医学賞を受賞します。

同じ1970年代、別の技術も生まれていました。1977年7月3日、レイモンド・ダマディアンが、世界初の全身MRIスキャンを実施します。彼が装置に「Indomitable(不屈)」と名付けたのは、7年間の苦闘を経て完成したからです。MRIの革新性は、X線と異なり放射線を使わず、軟部組織のコントラストが優れていることでした。

そして2020年代。AIの時代が到来します。

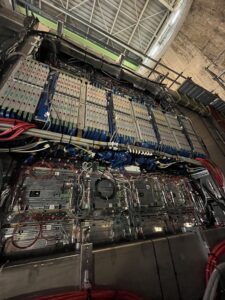

2025年1月時点で、アメリカ食品医薬品局(FDA)が承認した臨床AIアプリケーションは1,000以上。そのうち約70%以上、758個が放射線科関連です。肺結節の検出、脳出血の早期発見、骨折の識別、腫瘍の分類——AIは、人間の目では見逃しやすい微小な異常を検出します。2023年初めには約500の承認だったものが、わずか2年で倍増しています。

ロボット支援手術の分野でも、X線技術は欠かせません。da Vinciシステムをはじめとする手術ロボットは、術前のCT/MRI画像を使った詳細な手術計画に基づいて動きます。整形外科のMakoシステムでは、3D CT画像とリアルタイム骨モデリングを組み合わせ、サブミリメートル精度での骨切りを実現しています。1,400万件以上の手術が、こうした技術で行われてきました。

130年前、レントゲンが発見したのは「見えないものを見る」方法でした。技術は進化しましたが、根底にある原理は変わっていません。

130年目の夜に

活版印刷が知識を民主化したように、X線は「診断」を民主化しました。お金持ちの医者も田舎の医者も、経験豊富な外科医も新人医師も、同じように患者の体内を見ることができるようになりました。レントゲンの無私の精神が、この民主化を加速させたのです。

私たちは今、130年前のあの夜の遺産の上に立っています。量子イメージング、分子レベルの画像診断、AIによるリアルタイム診断支援——「見えないものを見る」技術は、さらに深く、人体の秘密に迫ろうとしています。

次にCTスキャンやMRI検査を受けるとき、130年前のあの夜を思い出してみてください。薄暗い実験室で、一人の物理学者が気づいた不思議な光。それが、どれほど遠くまで届いたのか。

がもたらす「アンテザード・ソサエティ」の衝撃-300x200.png)