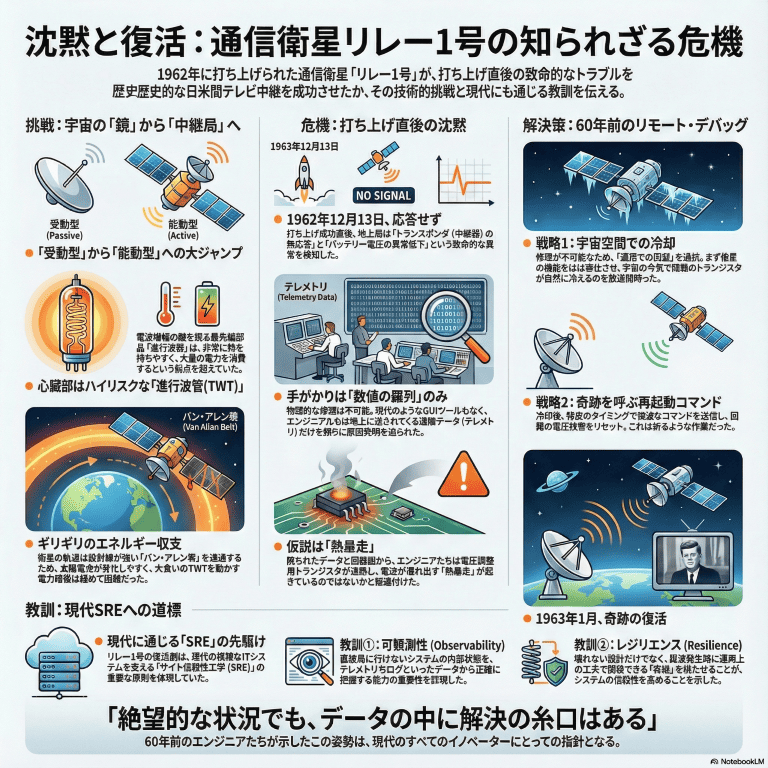

教科書的な歴史において、1962年12月13日は、NASAの通信衛星「リレー1号(Relay 1)」が打ち上げられた日として記録されています。後に日米間の初テレビ中継(ケネディ大統領暗殺の悲報を伝えることになった放送)を成功させた英雄的な衛星です。

しかし、その栄光の裏側で、打ち上げ直後のリレー1号が「瀕死の状態」に陥り、地上のエンジニアたちが数週間にわたる「完全リモートでのデバッグ」を行っていた事実は、あまり知られていません。

物理的に手の届かない場所にあるマシンの不具合を、どう特定し、どう直したのか。そこには、現代のIoTやクラウド運用に通じる、エンジニアリングの神髄がありました。

1962年のハイテクの結晶、「空飛ぶ中継局」

なぜ、このトラブルがそれほど深刻だったのか。それを理解するには、リレー1号がいかに野心的で、複雑なマシンだったかを知る必要があります。

「鏡(ミラー)」から「中継局(リピーター)」へ

それまでの通信実験(エコー衛星など)は、巨大な風船を宇宙に浮かべ、地上からの電波を単に反射させるだけの「受動型(パッシブ)」が主流でした。いわば、宇宙に鏡を置くようなものです。構造は単純で故障も少ないですが、信号は極めて微弱になります。

対してリレー1号は、「能動型(アクティブ)」の通信衛星でした。

- 地上からの微弱な電波を受信する。

- 衛星内部で電気的に増幅する。

- 別の周波数で地上へ再送信する。

まさに「空飛ぶテレビ局」を軌道に乗せる試みです。しかし、この「増幅」という機能が、システムを劇的に複雑にしました。

心臓部「進行波管(TWT)」のリスク

この増幅機能を担ったのが、進行波管(TWT: Traveling Wave Tube)という特殊な真空管です。 当時の最先端技術であり、地上局の巨大な設備で行っていた増幅機能を、わずか78kgの衛星の中に押し込むための切り札でした。しかし、TWTには弱点がありました。「熱を持ちやすく、大量の電力を食う」のです。

さらに、リレー1号の軌道は、地球を取り巻く放射線帯「バン・アレン帯」の只中でした。放射線による太陽電池の劣化と戦いながら、大食らいのTWTを動かす。このギリギリのエネルギー収支こそが、設計の難易度を極限まで高め、そしてトラブルの伏線となったのです。

【トラブル発生】 沈黙した最新鋭マシン

1962年12月13日、打ち上げは成功したかに見えました。しかし、軌道に乗った直後、地上局の計器が異常を示します。

「トランスポンダ(中継器)が応答しない」 「バッテリー電圧が異常低下している」

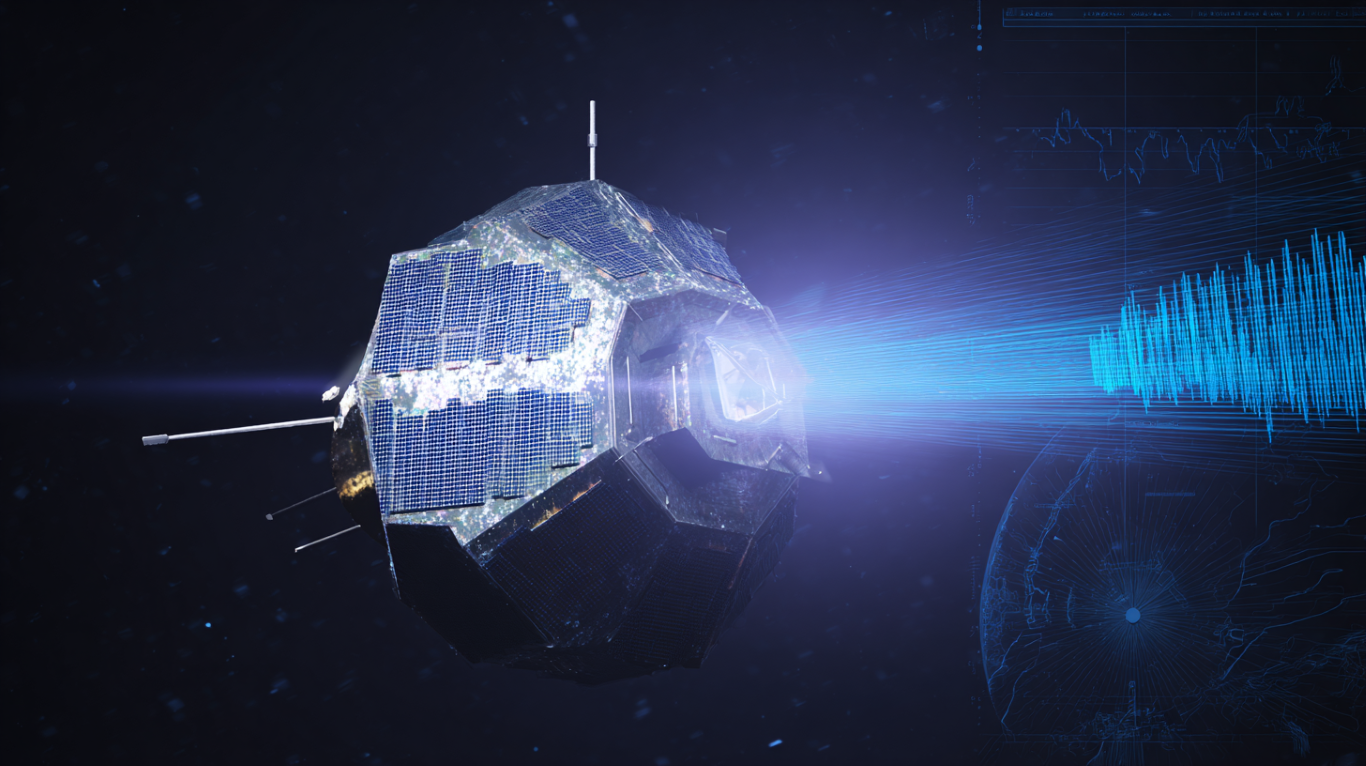

最新鋭のTWTを動かすための電源回路が、期待通りに動作していなかったのです。テレメトリ(遠隔データ)は、衛星の電力が急速に失われていることを告げていました。このままでは、リレー1号はただの宇宙のデブリ(ゴミ)と化してしまいます。

修理に行きたくても、そこは高度数千キロの宇宙空間。現代のようなリッチなGUI監視ツールもAIもありません。あるのは、送られてくる「数値の羅列」だけでした。

【ソリューション】 見えないマシンの声を聞く

ここから、地上のエンジニアたちによる執念のトラブルシューティングが始まります。彼らは限られたデータと回路図を照らし合わせ、見えない機体の中で何が起きているかを脳内でシミュレーションしました。

仮説:電圧調整器の「熱暴走」

彼らが導き出した結論は、電圧調整用のトランジスタが過熱し、電流の漏れ(リーク)が発生しているのではないか、というものでした。複雑な機能を詰め込んだ弊害が、熱となって現れたのです。

60年前の「ワークアラウンド(回避策)」

ハードウェアが物理的に故障している以上、「修理」は不可能です。しかし、彼らは諦めませんでした。ソフトウェアもアップデートできない時代、彼らが取った戦術は「運用で物理法則を味方につける」ことでした。

- 冷却戦略: 衛星の機能を停止させ、宇宙空間の冷気でトランジスタの熱が下がるのを待つ。

- トリッキーな再起動: 特定のタイミングでコマンドを送り、回路の電圧状態をリセットするような複雑な手順を実行する。

それは、祈るような時間でした。 そして1963年1月。数週間の冷却期間を経て、リレー1号は奇跡的に応答を再開します。電圧は正常に戻り、通信機能が復活したのです。

この復活がなければ、翌年(1963年11月)に行われた、あの日米初のテレビ衛星中継(ケネディ暗殺のニュース)は実現していなかったでしょう。

【イノベーションの視点】 現代の「SRE」に通じる教訓

リレー1号の「失敗からの復活」は、現代のテクノロジー開発、特にIoTや分散システムにおいても重要な示唆を与えてくれます。

- 1. 可観測性(Observability)の原点 現場に行けない状況で、いかに原因を特定するか。リレー1号の事例は、ログデータとテレメトリの質が、システムの生死を分けることを証明しています。

- 2. レジリエンス(回復力)ある設計 「壊れないこと」も重要ですが、複雑なシステムは必ず何かが起きます。重要なのは、異常事態に陥った際、運用上の工夫でリカバリーできる「余地(冗長性や代替手段)」が残されているかです。

60年前、真空管とトランジスタで宇宙に挑んだエンジニアたちは、現代で言う「SRE(Site Reliability Engineering)」の先駆者でした。彼らが示した「どんな絶望的な状況でも、データの中に解決の糸口はある」という姿勢は、今日のあらゆるイノベーターにとっての指針となるはずです。

【 編集部後記】

もしリレー1号が「安全策」をとって受動型衛星だったら、このトラブルは起きなかったかもしれません。しかし、リスクを取って「能動型」に挑んだからこそ、世界は「リアルタイム」で繋がることができました。 イノベーションとは、技術的な複雑さと戦い、それを運用で乗りこなした先に生まれるものなのかもしれません。

【Information】

NASA NSSDCA (National Space Science Data Center) – Relay 1(外部)

NASAの宇宙科学データアーカイブセンターによる「リレー1号(ID: 1962-068A)」の公式詳細ページです。当時のミッション概要、軌道パラメータ、搭載された機器のスペックなど、エンジニアリング視点での一次情報を確認できます。

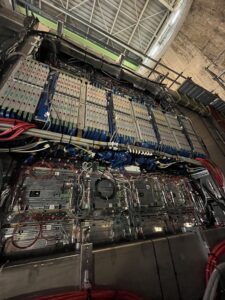

KDDIミュージアム (KDDI MUSEUM) (外部)

リレー1号からの電波を日本で受信したのは、当時のKDD(国際電信電話)茨城宇宙通信実験所でした。このミュージアムでは、日本の国際通信の歴史とともに、当時の受信アンテナ(模型)や、衛星通信黎明期の技術資料が保存・展示されています。