1906年12月25日、ドイツのハイデルベルクでエルンスト・ルスカが生まれました。彼はのちに電子光学を切り拓き、最初期の電子顕微鏡の設計と実現に大きく貢献します。その業績により、1986年にノーベル物理学賞を受賞しました。電子顕微鏡の登場は、人類が「見る」ことのできる世界を、決定的に小さな方向へ押し広げた出来事だったと言えます。

電子顕微鏡の仕組み:光では届かない細部を見る

光学顕微鏡には物理的な限界があります。問題は「倍率」ではなく「分解能」です。光は波であるため回折が避けられず、細部はぼやけて重なってしまう。一般に、可視光を用いる光学顕微鏡の横方向の分解能は、おおむね200ナノメートル程度が目安で、これはレンズの設計(開口数など)にも左右されます。つまり、光の波長より十分に小さな構造は、どれほど拡大しても“別々のものとして”解像できません。可視光の波長が約400~700ナノメートルであることを考えると、光学顕微鏡が見通せる世界には、はっきりした境界があるのです。

ルスカが着目したのは電子でした。電子は粒子であると同時に波としても振る舞い、加速すると波長が短くなります。十分に高速の電子線なら、可視光よりはるかに短い波長に対応するため、原理的にはさらに小さな構造まで分解できる可能性がある。

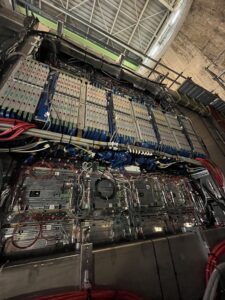

問題は、電子線をどうやって「レンズ」のように操るかでした。ガラスレンズは光を曲げられますが、電子には使えません。そこで鍵になるのが磁場です。適切に設計された電磁コイルは、電子の軌道を曲げ、収束させることができます。これが電磁レンズです。

1931年、ルスカは電磁レンズを組み合わせ、電子顕微鏡の実現へ踏み出しました。透過型電子顕微鏡(TEM)の基本構造は、発想としては光学顕微鏡に似ています。電子銃から電子線を放ち、電磁レンズで集めて試料に当て、透過した電子を再び拡大して像を結ぶ。ただし電子は空気中で散乱しやすいため、装置の内部は高い真空で保たれます。ここに、光学顕微鏡とは異なる工学的な難しさがありました。

理論だけでは、科学は前に進みにくい

科学には観測が欠かせません。これは当たり前のようでいて、実は科学という営みの核心を突いています。

アインシュタインの一般相対性理論は数学的に洗練された理論でしたが、その予言が観測によって確かめられていく過程が、理論の受容を大きく後押ししました。たとえば1919年の皆既日食で、重力による光の曲がりが観測されたことは象徴的です。量子力学の予言も同様に、実験による検証の積み重ねで輪郭を得ていきました。

理論がどれほど精巧でも、現実と合っているかどうかは観測で確かめなければなりません。とりわけ、目に見えない現象ほど、検証の回路が必要になる。望遠鏡も顕微鏡も、見えないものを見えるようにすることで、理論と現実の往復運動を可能にしてきました。

顕微鏡が明らかにした小さな世界

顕微鏡の歴史は、人間が認識できる世界を段階的に小さな方向へ拡張してきた歴史です。

17世紀、ロバート・フックは顕微鏡でコルクの薄片を観察し、小さな部屋のような構造を見つけました。彼はこれを「細胞(cell)」と呼びました。同じ頃、アントニ・ファン・レーウェンフックは自作の顕微鏡で微生物を観察し、肉眼では見えない生き物が無数に存在することを示しました。

19世紀になると、細胞内部への理解が進みます。1831年にロバート・ブラウンが細胞核を記載し、1838~39年にはシュライデンとシュワンが細胞説を打ち立てました。染色技術の発展は、細胞分裂のときに現れる染色体の観察を可能にし、1880年代にはヴァルター・フレミングが有糸分裂の過程を詳細に記述します。

しかし光学顕微鏡の分解能には限界があり、ウイルスや、細胞内のさらに細かな構造を直接“形として”捉えるのは難しかった。ここで電子顕微鏡が登場します。

1930年代以降、電子顕微鏡は生物学に新しい視野をもたらしました。ウイルスの形態が可視化され、ミトコンドリアや小胞体などの小器官の構造理解も深まっていきます。分子生物学が発展していく過程では、遺伝学や生化学、X線回折など複数の方法が中心的な役割を担いましたが、電子顕微鏡は「細胞の内部をどのような構造として捉えるか」という問いに、重要な観測手段として応えてきました。

そして現在では、収差補正などの技術を取り入れた最先端の透過型電子顕微鏡が、原子スケールの像を得るところまで到達しています。走査型電子顕微鏡(SEM)は表面の情報を高精細に捉え、材料科学や半導体産業などで不可欠な道具になりました。

望遠鏡が変えた宇宙観

顕微鏡が小さな世界を見せてくれたように、望遠鏡は遠くの世界を見せてくれました。そして見える範囲が広がるたびに、私たちの宇宙観は塗り替えられてきました。

1609年、ガリレオ・ガリレイが望遠鏡による天体観測を始めると、木星の衛星や金星の満ち欠け、月面の凹凸といった発見が相次ぎます。これらは、天動説では説明しにくい観測事実として、地動説を強く裏付ける役割を果たしました。理論として提案されていた世界像が、観測によって確証の回路を得ていったのです。

望遠鏡は改良され続け、20世紀に入ると、宇宙のスケール認識がさらに広がります。1920年代、エドウィン・ハッブルはアンドロメダ星雲が天の川の外にある銀河であることを示し、宇宙が天の川だけではないことを明らかにしました。さらに1929年、遠方の銀河ほど速く遠ざかっていることを見いだし、宇宙膨張という像が観測的な裏付けを得ます。

20世紀後半以降は、可視光だけでなく電波、赤外線、X線など多様な波長で宇宙を観測するようになりました。波長が違えば見える現象も違う。電波では銀河構造や宇宙初期の痕跡が浮かび、X線ではブラックホール周辺や超新星残骸のような高エネルギー現象が際立ちます。2019年、世界の電波望遠鏡をつないだプロジェクトは、ブラックホールの「影」を捉えることにも成功しました。

観測が科学を前に進める

顕微鏡と望遠鏡の歴史からも科学の進歩が観測技術の進歩と深く結びついているということが示唆されます。

細胞から原子へ、木星の衛星から遠方銀河へ。観測技術が進むたび、私たちが認識できる世界のスケールは何桁も拡張されました。そして新しいスケールには、それぞれ固有の法則や現象が見えてくる。

科学は理論と観測の対話で進みます。理論は観測に意味を与え、観測は理論を現実に照らし合わせます。そして新しい観測技術は、いつも私たちの想像の外側にある世界を、具体的な像として差し出してきました。

ルスカが電子顕微鏡の実現へ道を開いてから約90年。私たちは原子スケールの像を扱い、ブラックホール合体の重力波を捉え、宇宙の遠い過去へ視線を伸ばしています。12月25日のルスカの誕生日は、観測が科学にとってどれほど基本的な営みかを思い出させてくれます。見える世界が広がるたび、現実はより豊かで驚きに満ちたものとして姿を現してきました。科学の歴史は、まさに観測によって織り上げられてきたのです。

がもたらす「アンテザード・ソサエティ」の衝撃-300x200.png)