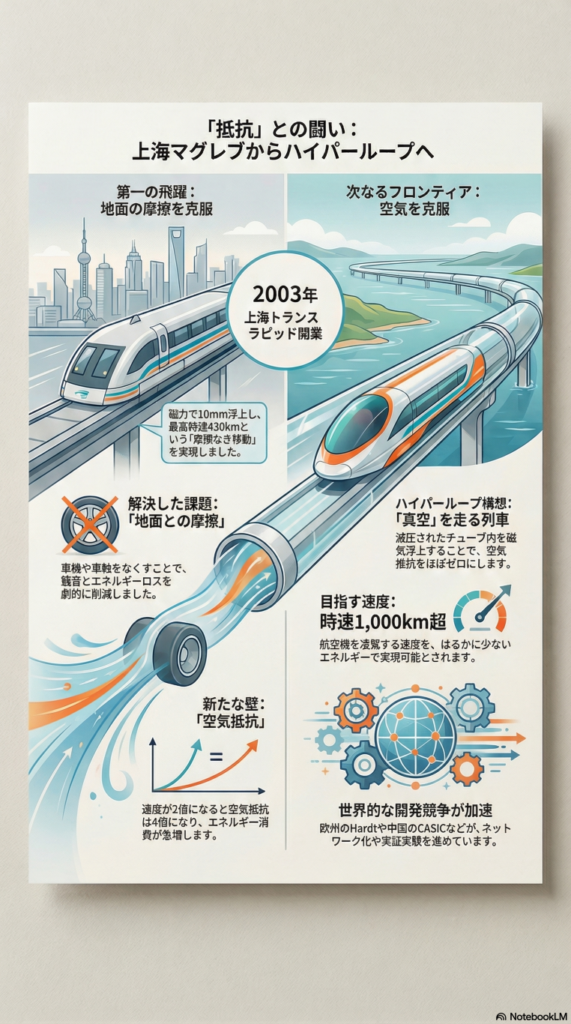

2003年12月29日、 上海・浦東国際空港の一角で、人類の移動史における一つの「特異点」が動き出しました。

全長30kmの実験線をわずか7分20秒で走破する、上海トランスラピッド(上海マグレブ)の商業運転開始です。

発車からほどなくして車内のデジタル速度計が「430km/h」を叩き出したとき、乗客たちが感じたのは、単なる速さへの興奮だけではありませんでした。それは、これまで数千年にわたり人類の移動を支え、同時に縛り付けてきた「地面との摩擦」から解放された浮遊感でした。

鉄の車輪が鉄のレールを転がる時、そこには必ずエネルギーロスと振動が生まれます。しかし、ドイツの技術者が夢見、中国の大地で実装されたこの列車は、電磁石の力で車体を10mmだけ浮かせ、物理的な接触を「ゼロ」にしました。それは、「地上を走る飛行機」の誕生を意味していました。

あれから20年以上が経過した現在。

私たちは「なぜ、世界中がマグレブで埋め尽くされなかったのか?」という問いに直面しています。技術は確かに魔法のようでしたが、そこにはまだ「空気抵抗」という見えない、しかし巨大な壁が立ちはだかっていたからです。

しかし、イノベーションの火が消えたわけではありません。上海トランスラピッドが切り拓いた「摩擦ゼロ」への執念は、今、イーロン・マスクらが提唱する「ハイパーループ(真空チューブ列車)」へと、そのバトンを確実に渡しています。

本日は、2003年の上海を起点に、人類がいかにして「抵抗(フリクション)」と戦い続けてきたのか、その技術の系統樹を紐解きます。これは過去の鉄道の話ではありません。未来の私たちが、都市と都市をどう結ぶことになるのか──その答えを探る旅です。

地上を飛ぶ船:ドイツが生んだ「トランスラピッド」の革新

「鉄道」と聞いて私たちが思い浮かべるのは、ガタンゴトンという音と、レールの継ぎ目から伝わる振動です。しかし、上海トランスラピッドにはそのどちらも存在しません。

このシステムの中核にあるのは、ドイツが開発した「常電導磁気浮上方式(EMS: Electromagnetic Suspension)」です。日本のリニア中央新幹線が採用する「超電導磁気浮上(反発して浮く)」とは異なり、トランスラピッドは「引き寄せる力」を利用しています。

仕組みはこうです。

車両の下部がガイドウェイ(軌道)を抱え込むように「コ」の字型に回り込んでいます。この「抱え込んだ爪」の部分に電磁石があり、軌道の裏側にある鉄製のステーター(固定子)を強力な磁力で上に向かって引き寄せようとします。

しかし、完全にくっついてしまっては動きません。コンピューター制御により、電磁石の電流を1秒間に10万回以上調整し、常に「10mm(1センチ)」というわずかな隙間をキープし続けるのです。

ここがイノベーション:

車輪、車軸、ギアボックス、架線パンタグラフ。従来の鉄道における「摩耗部品」が一切排除されました。これにより、理論上はメンテナンスコストを劇的に下げ、騒音のない滑らかな加速を実現したのです。

2003年のあの日、上海で動き出したのは単なる列車ではなく、機械工学から電子制御へと主役が交代した、巨大な「デジタル・モビリティ」そのものでした。

「空気」という見えない壁──時速500kmの限界点

地面との摩擦をゼロにし、「重力」の呪縛から解き放たれたトランスラピッド。これでもう、速度を阻むものはないはずでした。しかし、時速400kmを超えたあたりで、物理学は冷酷な現実を突きつけます。

それが、「空気抵抗(Aerodynamic Drag)」です。

速度が上がれば上がるほど、大気はコンクリートのように硬く立ちはだかります。空気抵抗(Fd)は、以下の物理法則に従って増大します。

Fd ∝ v2

つまり、速度(v)が2倍になれば、空気抵抗は4倍になります。さらに深刻なのは、その速度を維持するために必要な「動力(パワー)」です。パワーは「抵抗 × 速度」で決まるため、実質的に速度の3乗に比例してエネルギー消費が跳ね上がります。

- 時速300km(新幹線)から

- 時速430km(上海マグレブ)へ

速度を約1.4倍にするだけで、空気抵抗に打ち勝つために必要なエネルギーは約3倍近くに膨れ上がります。

上海トランスラピッドが突きつけた教訓は明確でした。

「どんなに優れた浮上技術を使っても、大気中を走る限り、時速500km以上の地上移動はエネルギー効率が悪すぎてビジネスにならない」

ここにおいて、人類の挑戦は次なるフェーズへと移行します。「浮上」だけでは足りない。ならば、「空気そのもの」を消してしまえばいいのではないか?

その発想こそが、現代のハイパーループ構想へとつながるミッシングリンクなのです。

ハイパーループへのバトン:イーロン・マスクが描いた「チューブの夢」

上海での開業から10年後の2013年。テスラとSpaceXを率いるイーロン・マスクが、ある一本の論文(ホワイトペーパー)をWeb上で公開しました。タイトルは『Hyperloop Alpha』。

そこで提案されたのは、驚くほどシンプルな解決策でした。

「空気が邪魔なら、空気を抜いてしまえばいい」

これが「ハイパーループ」の基本概念です。

上海トランスラピッドが証明した「磁気浮上(摩擦ゼロ)」の技術を、減圧されたチューブ(空気抵抗ほぼゼロ)の中に閉じ込める。それは、地上の乗り物を、まるで宇宙空間で走らせるような発想の転換でした。

チューブ内の気圧を標準大気の約0.1%まで下げることで、空気抵抗は劇的に減少します。これにより、理論上は時速1,000km〜1,200kmという、航空機をも凌駕する速度を、はるかに少ないエネルギーで実現可能になります。

上海のトランスラピッドは「失敗」したのではありません。それは、「地上で高速移動するには、摩擦と空気の両方を消さなければならない」という物理的条件を、人類に教えるための偉大なステップだったのです。そのバトンは、国境を超え、シリコンバレーの起業家精神へと渡されました。

プレイヤーは誰だ? 現代の「摩擦ゼロ」スタートアップ最前線

現在、マスクの公開したアイデアをベースに、世界中で開発競争が起きています。特に注目すべきは、過去の教訓を活かし「実装」に近づいている以下のプレイヤーたちです。

Hardt Hyperloop(オランダ)──「分岐」を制する者がネットワークを制する

単に速いだけでは鉄道の代替にはなりません。彼らは、高速走行中にレーンチェンジ(分岐)を可能にする技術「Hyperloop Lane Switch」を開発しました。これにより、A地点からB地点への単純往復ではなく、地下鉄のような複雑なネットワーク網の構築が可能になります。欧州委員会とも連携し、規格の標準化を主導しています。

CASIC(中国航天科工集団)──上海の夢、再び

中国は上海トランスラピッドの経験を無駄にしていません。国営宇宙開発企業であるCASICは、マグレブと真空チューブを組み合わせた「高速飛車」プロジェクトを推進中。2024年には実証実験で時速623kmを記録し、最終的には時速1,000km、将来的には4,000km(!)を目指すと公言しています。

かつてドイツの技術を輸入した中国が、今や自国の技術で「真空チューブ列車」のトップランナーになろうとしている現実は、イノベーションの覇権がどこにあるかを物語っています。

私たちはなぜ「速さ」を諦めないのか

2003年12月29日、上海で動き出したあの列車は、現代から見れば「エネルギー効率の悪い、過渡期の技術」に見えるかもしれません。

しかし、あの時、人類は確かに「重力」という鎖を解き放ちました。そして今、次世代のエンジニアたちが「大気」という鎖を断ち切ろうとしています。

もしハイパーループが実現すれば、東京から大阪は20分、ロンドンからパリは30分で結ばれます。それは単なる時間の短縮ではありません。都市と都市が融合し、国境の意味が薄れ、地球そのもののサイズが実質的に縮小することを意味します。

「底の方にはまだたっぷり空きがある」

かつて物理学者ファインマンはナノテクの可能性についてそう語りましたが、モビリティにおいても同じことが言えます。摩擦と空気抵抗を取り除いた先には、私たちがまだ体験したことのない、純粋な速度の世界が広がっているのです。

その扉が開かれた日はいつか?

歴史家はきっとこう記すでしょう。「すべての始まりは、2003年の上海だった」と。

【Information】

本記事に関連する団体・プロジェクトの公式サイトです。

上海磁浮交通発展有限公司 (SMTDC)(外部)

本記事のテーマである「上海トランスラピッド(上海マグレブ)」の運営会社。公式サイトでは、運行スケジュールや、ドイツから導入されたトランスラピッド技術の概要、2003年の開業当時の記録などを確認できます。

Hardt Hyperloop(外部)

記事内で紹介した、オランダを拠点とするハイパーループ開発のトップランナー。欧州委員会と連携し、独自の「レーン・スイッチ(分岐)」技術の実証実験を行うなど、社会実装に向けた具体的なロードマップを発信しています。

リニア中央新幹線 (JR東海)(外部)

上海の「常電導磁気浮上(ドイツ方式)」とは異なる、日本独自の「超電導磁気浮上方式」を採用したプロジェクト。時速500kmでの営業運転を目指しており、世界の浮上式鉄道の現在地を知る上で欠かせない比較対象です。

がもたらす「アンテザード・ソサエティ」の衝撃-300x200.png)