もし、50年後にこの世界が終わると「分かってしまった」としたら——私たちはどう生き、何を優先するだろうか。

ここで言う「世界の終わり」は、隕石衝突や核戦争のような人為的な失敗ではない。素粒子物理学において理論的に語られる「真空崩壊」という、極めて起こりにくい現象が、遠い宇宙のどこかで始まり、その影響が約50年後に地球へ到達すると、複数の観測から強く示唆された——という思考実験である。

念のため強調しておくと、現代の物理学では、このような事態が人類の時間尺度で起こる可能性はほぼゼロに近い。本記事は予言でも警告でもない。むしろ、ありえない仮定だからこそ、私たちが普段は見過ごしている前提を、はっきりと浮かび上がらせる。

人類はこれまで、核兵器、気候変動、パンデミックといった「現実の実存的リスク」の中を生き延びてきた。mRNAワクチンの実用化が象徴するように、今日の文明は偶然と努力の積み重ねの上にある。しかし、それは未来が保証されていることを意味しない。私たちが今ここにいること自体が、一種の生存者バイアスなのだ。

現代社会は、数十年、数百年先を前提とした科学研究に巨額の資源を投じている。一方で、貧困や飢餓、予防可能な病による死は、いまこの瞬間にも確実に存在している。もし「未来がある」という前提が揺らいだとき、この配分は正当化されるのだろうか。

この問いに明確な正解はない。しかし、答えを探すための思考の道具は存在する。パスカルの賭け、生存者バイアス、長期主義と現在主義、予防原則——本記事では、真空崩壊という極端な思考実験を通して、科学・倫理・社会が暗黙のうちに共有してきた前提を一つずつ見直していく。

これは「終末」の話ではない。

未来が保証されていない世界で、それでも私たちは何に賭けるのか——その問いについての話だ。

この話はSFか?──まず前提を整理する

本記事で扱う「真空崩壊」は、現代物理学において理論的に議論される概念のひとつですが、日常的に意識される現象ではありません。そのため、最初にいくつかの前提を整理しておく必要があります。

まず重要なのは、これは現実に差し迫った予測ではないという点です。現在の量子場理論や素粒子物理学の理解に基づけば、真空崩壊が人類の時間尺度——数十年から数百年——で起こる可能性は、極めて低いと考えられています。仮に宇宙の真空状態が「準安定(メタ安定)」であるとしても、その寿命は宇宙の年齢をはるかに超えると見積もられるのが一般的です。

また、本記事の思考実験では、地球が特別な位置にあるとは仮定していません。真空崩壊が起こるとすれば、それは宇宙のどこかで確率的に発生し、光速に近い速度で広がると考えられています。地球はその「到達範囲」に偶然含まれているにすぎず、中心でも原因でもありません。

さらに現実には、そのような現象を数十年前から観測・予測できると考えられる理論的・観測的枠組みは、現在の科学には存在していません。本記事は、その点を十分に承知したうえで、「もしそうだと分かってしまったら」という仮定を置いています。

では、なぜこのような非現実的な設定を採用するのでしょうか。

理由は単純で、真空崩壊という仮定は、人為的責任や政治的対立、道徳的非難をすべて取り除いた「純粋な期限」を与えてくれるからです。核戦争や気候変動のような現実のリスクでは、「誰が悪いのか」「防げたのではないか」という議論が避けられません。一方、自然法則に基づく不可避の出来事であれば、人類はただ結果を受け取る存在になります。

そのとき問われるのは、原因ではなく対応です。

未来が有限であると知った社会は、何を優先し、何を手放すのか。科学研究、社会保障、倫理、そして「知ること」そのものを、どのように位置づけるのか。

本記事は、真空崩壊の物理的可能性を論じるものではありません。この極端な仮定を用いて、私たちが普段は無意識に前提としている「未来がある社会」の設計思想を、意識の表面に引き上げることを目的としています。

次章では、この思考実験を現実の文脈につなげるため、人類が直面してきた、そして現在も直面している「より現実的な実存的リスク」について確認していきます。

それでも「実存的リスク」は現実に存在する

前章では、真空崩壊という設定が現代物理学において極めて起こりにくいものであり、本記事が思考実験であることを確認しました。しかし、「ありえない話」であることと、「考える意味がない話」であることは同義ではありません。

なぜなら、人類はすでに、より現実的で、より身近な「実存的リスク」の中を生きているからです。

実存的リスクとは、単なる災害や危機ではなく、人類文明そのものを不可逆的に損なう、あるいは消滅させる可能性のある事象を指します。核戦争、大規模な気候変動、致死性の高いパンデミック、制御不能な技術的事故などが、一般にその例として挙げられます。

ここで、「実存的リスク」という言葉自体について、少し補足しておく必要があります。この概念は比較的新しく、2000年代初頭に哲学者ニック・ボストロムによって明確に定義されました。実存的リスクとは、人類が単に多数の犠牲者を出すというレベルにとどまらず、人類文明の存続可能性そのものを不可逆的に損なう、あるいは完全に失わせるリスクを指します。重要なのは、その影響が一時的ではなく、「その後の選択肢」を奪ってしまう点にあります。

この研究文脈は、冷戦期の核戦争研究や、気候変動、地球外天体衝突といった分野を背景に発展してきましたが、近年ではパンデミック、バイオテクノロジー、人工知能といった新しい技術的要因も含めて議論されています。特徴的なのは、これらのリスクが低確率である一方、発生した場合の影響が極端に大きいため、従来のリスク評価や費用対効果の枠組みでは扱いにくいという点です。そのため、実存的リスク研究は、物理学や生物学だけでなく、哲学、経済学、意思決定理論といった分野を横断する形で進められてきました。

重要なのは、これらのリスクの多くが「理論上は回避可能」である一方で、現実には政治的判断、社会制度、偶然、そして人間の心理に強く依存している点です。核兵器が使用されていないことも、地球温暖化が即座に文明崩壊へ至っていないことも、必然ではありません。結果として私たちは今も生活を続けていますが、それは安全が保証されているからではなく、たまたま破局を免れてきただけだと見ることもできます。

ここで注意すべきなのが、「生存者バイアス」です。現在の人類が過去の危機を乗り越えてきたという事実は、未来も同じように乗り越えられるという証拠にはなりません。失敗した文明や社会は、記録を残さず消えていきます。私たちが観測できるのは、成功したケースだけです。

近年の新型コロナウイルス感染症の流行は、この点を端的に示しました。mRNAワクチンの迅速な開発と普及は、現代科学の成功例として語られますが、それは長年にわたる基礎研究、製薬インフラ、規制制度、そして政治的判断が、偶然にも適切なタイミングで噛み合った結果でした。もしそのどれかが欠けていれば、被害は現在よりもはるかに大きかった可能性があります。

つまり、人類が危機を乗り越えてきたという事実は、「うまく設計されていた」ことの証明ではなく、「ぎりぎりで間に合った」結果の集積と捉えるほうが現実に近いのです。

真空崩壊という思考実験が有効なのは、このような現実のリスク構造を、より単純化された形で浮かび上がらせるからです。原因が人為であれ自然であれ、重要なのは、人類が自らの存続を前提にして行っている選択が、本当に妥当なのかという点です。

次章では、「もし世界の終わりが分かってしまったら」という前提のもとで、知ること自体が社会や個人にとってどのような影響を及ぼすのか、つまり「知識」と「幸福」「秩序」の関係について考えていきます。

知ってしまったことは幸福か

もし、世界の終わりが避けられない形で「分かってしまった」としたら、その知識は人類にとって幸福をもたらすのでしょうか。それとも、知らないほうがよかったのでしょうか。

直感的には、「知らないほうが幸せだった」と感じる人は少なくないでしょう。明確な期限が与えられることは、未来に向けた計画や希望を損ない、日常の選択に重い影を落とします。楽しみや努力が「その先に続かない」と分かっている状況は、慢性的な喪失感や無力感を生みやすいと考えられます。

心理学的にも、人間は不確実性に対しては比較的適応できますが、確定した破局に対しては適応が難しいとされています。不安はやがて慣れますが、確定した終わりは、生活の意味づけそのものを揺るがします。結果として、個人レベルでは意欲の低下や、極端な行動の増加といった社会的影響が生じる可能性があります。

一方で、「知ること」が常に不幸をもたらすとは限りません。期限があるからこそ、人は自らの選択をより意識的に行うようになる場合もあります。先延ばしにしていた関係や価値観と向き合い、「本当に重要なもの」を選び直す契機になることもあり得ます。

この点で重要なのは、幸福をどのように定義するかです。快適さや安心感を幸福と考えるならば、破局的な知識は明らかに有害です。しかし、自律的に選び、意味を引き受けることを幸福の一部と捉えるなら、たとえ苦痛を伴っても、真実を知ることには価値があるという考え方も成り立ちます。

ここで浮上するのが、「真実は常に開示されるべきか」という倫理的な問いです。医療現場や政策決定の場では、本人や社会を守るために情報を制限する「パターナリズム」が一定程度認められています。同様に、取り返しのつかない事実をあえて伏せることが、集団全体の安定や幸福につながるのではないか、という主張も考えられます。

しかし、この立場には重大な問題もあります。もし人々が「知らされない存在」であるとすれば、個人や社会は、自らの運命について主体的に判断する機会を奪われることになります。安定と引き換えに、自律や責任を放棄することが正当化されるのかどうかは、簡単には答えの出ない問題です。

もうひとつ、知ることの是非を考えるうえで見落とせない点があります。それは、知っていること自体が、生存の可能性をわずかでも広げる力を持ちうるという事実です。たとえ回避の手段が見つかる保証がなくても、危機を認識し、共有し、研究することで、人類は「何もできない状態」からは確実に離れることができます。知らないままであれば、生存確率は文字どおりゼロに固定されますが、知っている状態では、それがゼロでなくなる可能性が残ります。

人類の歴史を振り返れば、この非対称性は何度も確認されてきました。感染症の原因が分からなかった時代には、社会は祈りや隔離に頼るしかありませんでしたが、病原体の存在が理解されることで、ワクチンや公衆衛生という選択肢が生まれました。核兵器の存在を知ったことで、全面戦争のリスクは消えなかったものの、抑止や管理という新たな枠組みが形成されました。いずれの場合も、「知ること」は恐怖を増やす一方で、行動の余地を生み出してきたのです。

この観点に立つと、知識は幸福を直接保証するものではありませんが、可能性の空間を広げる条件であると言えます。真空崩壊という思考実験においても、たとえ生存の確率が極めて低かったとしても、知っている状態と知らない状態は同等ではありません。知ることによって、人類は挑戦する主体であり続けることができる。その主体性こそが、苦痛を伴う真実をあえて引き受ける理由のひとつなのかもしれません。

真空崩壊という思考実験が示しているのは、「知識の是非」そのものではなく、人類がこれまで暗黙のうちに前提としてきた『未来が続く』という想定が、いかに多くの価値判断を支えているかという点です。未来が保証されているからこそ、苦痛を先送りし、努力を積み重ね、長期的な制度や研究に投資することが正当化されてきました。

次章では、この「未来があること」を前提に成立してきた科学研究、とりわけ基礎科学やビッグサイエンスが、もしその前提を失ったときに、どのような再評価を迫られるのかを考えていきます。

科学は「未来がある」ことを前提にしている

現代の科学研究、とりわけ基礎科学や大規模科学プロジェクトは、明示されることは少ないものの、ある共通した前提の上に成り立っています。それは、人類社会が今後も長期にわたって存続し、知識が世代を超えて引き継がれていくという想定です。

素粒子物理学、宇宙論、基礎数学といった分野の多くは、研究成果が直ちに社会的な便益を生むことを目的としていません。それでも正当化されてきたのは、「いつか役に立つかもしれない」という期待と、知識そのものが人類共通の資産であるという考え方が共有されてきたからです。

実際、こうした長期的な投資が、後になって予想外の形で社会に還元された例は少なくありません。半導体技術、インターネット、GPS、そして近年のmRNAワクチンも、当初は基礎研究や用途不明の技術として始まりました。これらはしばしば、未来があることを信じて投資された知識の「副産物」といえます。

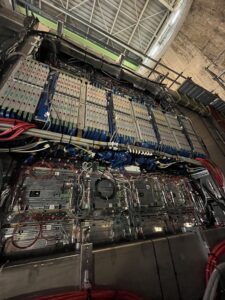

しかし、この正当化は常に成立するわけではありません。科学研究の多くは、数十年、あるいは数世代にわたる継続を前提としています。巨大加速器や宇宙望遠鏡の建設・運用には、膨大な資金と時間、そして安定した社会制度が必要です。それらは、「途中で文明が途絶えるかもしれない」という前提のもとでは、そもそも設計されていません。

もし、人類の未来が明確に有限であると分かってしまった場合、こうした研究の意味づけは大きく揺らぎます。数百年後に完成する理論や、将来世代による検証を前提とした仮説は、もはや「引き継がれる知識」ではなく、「未完のまま終わる可能性の高い試み」になります。

ここで重要なのは、これは科学の価値を否定する話ではないという点です。問題は、科学が制度として依存している時間軸が、暗黙のうちに固定されていることにあります。私たちは普段、未来が続くかどうかを問い直すことなく、研究計画や予算配分、評価制度を設計してきました。

真空崩壊という思考実験は、この前提を意図的に揺さぶります。もし未来が保証されていなければ、科学研究はどのように位置づけられるべきなのでしょうか。純粋な知的探究は、期限のある世界でも同じ価値を持つのか。それとも、研究はより直接的で短期的な成果を求められるべきなのでしょうか。

この問いは、科学者だけでなく、社会全体に関わるものです。なぜなら、科学は公共資源によって支えられており、その配分は社会の価値判断を反映するからです。

次章では、この問題をさらに具体化し、「いま確実に救える命」と「未来に備える可能性」のあいだで、私たちはどのような選択をしてきたのか、そしてその選択が本当に妥当なのかを考えていきます。

今救える命と、未来を救う可能性

もし人類の未来が保証されていないとしたら、私たちは何を優先すべきなのでしょうか。この問いは、抽象的な哲学問題ではなく、現実の政策や予算配分に直結しています。

現在の世界では、貧困、飢餓、予防可能な感染症、医療アクセスの不足といった問題によって、毎日確実に命が失われています。これらは不確実な未来のリスクではなく、「いま、ここで」観測されている事実です。技術的・経済的に見ても、多くの場合、比較的低コストで改善が可能であることが分かっています。

一方で、現代社会は、直接的な救命効果がすぐに現れない分野にも、莫大な資源を投入してきました。基礎科学やビッグサイエンスと呼ばれる研究領域は、その代表例です。そこでは「将来、何らかの形で人類にとって重要な知識や技術が生まれるかもしれない」という期待が、投資の根拠となっています。

この二つの方向性は、しばしば暗黙のうちに両立可能なものとして扱われてきました。未来は続くという前提のもとでは、「いまの支援」と「将来への投資」を同時に行うことが可能だと考えられてきたからです。しかし、もし未来が有限である、あるいはその継続が強く疑われる状況に置かれた場合、この前提は崩れます。

ここで浮かび上がるのが、倫理的な緊張関係です。確実に救える命を優先するべきなのか。それとも、成功確率は低くても、人類全体の存続や飛躍につながる可能性に賭けるべきなのか。どちらも道徳的に無視できる立場ではありません。

前者の考え方は、「現在主義」とも呼ばれます。現に存在している人々の苦痛は確実であり、未来の利益は不確実です。したがって、確実性と緊急性を重視すべきだ、という立場です。この視点から見ると、巨額の予算を長期的な基礎研究に投じることは、目の前の苦しみを放置する行為に映ることがあります。

これに対して、後者は「長期主義(ロングターミズム)」と呼ばれる立場です。未来に生きる人々の数は、現在の人口をはるかに上回る可能性があり、人類の存続そのものが最大の道徳的価値を持つと考えます。この立場からは、たとえ成功確率が低くても、文明全体の存続や大規模なリスク低減につながる研究や技術に投資することが正当化されます。

真空崩壊という思考実験は、この対立を極端な形で可視化します。もし人類が50年後に確実に終わると分かっているなら、数百年後のための知識や技術に資源を投じる意味は薄れます。その一方で、わずかでも回避の可能性が残されているなら、未来への賭けを完全に放棄することにも強い抵抗が生じるでしょう。

重要なのは、この問題に単純な最適解が存在しないことです。どの選択も、異なる価値を切り捨てることを伴います。私たちが普段意識せずに行っている予算配分や研究支援は、実は「未来がある」という前提に強く依存した、きわめて価値判断的な行為なのです。

次章では、このような難しい選択を考えるために、どのような思考の枠組みや理論が用いられてきたのかを整理します。正解を与えるためではなく、問いを考えるための「道具」としてです。

この問いに答えるための「思考の道具箱」

ここまで見てきたように、「いま救える命」と「未来を救う可能性」のあいだには、単純な優先順位をつけることができない緊張関係があります。この問題に正解を与える万能な理論は存在しませんが、考えるための枠組み、いわば「思考の道具」はいくつか知られています。

まずよく知られているのが、「期待値」に基づく考え方です。これは、ある行動がもたらす結果に確率を掛け合わせ、その合計が最大になる選択を合理的とみなす立場です。将来の人類存続がもたらす価値が非常に大きいと考えれば、成功確率が低くても、そこに資源を投じることが正当化されます。この発想は、パスカルの賭けや、現代の長期主義的な議論にもつながっています。

しかし、この考え方には限界もあります。真空崩壊のような極端な事象や、人類存続といった問題では、確率そのものをどのように見積もるかが不明確です。また、「無限に近い価値」を想定すると、ほとんどすべての行動が正当化されてしまうという問題も生じます。

次に挙げられるのが、「最悪を避ける」ことを重視する考え方です。これは、結果が不確実な場合、最も悪い事態を最小化する選択を取るべきだとする立場で、原子力政策や気候変動対策などでもしばしば暗黙に用いられています。人類絶滅が最悪の事態であるなら、それを防ぐための投資は、他の多くの犠牲を伴っても正当化される、という考え方です。

一方で、この枠組みは、極端な保守性や行動停止を招く危険もはらんでいます。あらゆる行動にはリスクが伴うため、「最悪」を基準にすると、何も選べなくなる可能性があるからです。

この種の議論に対しては、進化生物学者リチャード・ドーキンズによる有名な反駁があります。ドーキンズは、パスカルの賭けに代表される「最悪を避ける」思考の問題点として、賭けの対象が一つに定まらないことを指摘しました。もし「無限に悪い結果」を想定するだけで行動が正当化されるなら、どの仮説や脅威に賭けるべきかを合理的に選ぶ基準が失われてしまいます。無数の相互に排他的な最悪シナリオが存在しうる以上、そのすべてに同時に備えることは不可能です。

この批判が示しているのは、「最悪」を基準にした意思決定が、倫理的直感としては強い説得力を持つ一方で、現実の政策や資源配分にそのまま適用することはできないという点です。どの最悪を、どの程度の確信度で重視するのかという判断は、結局のところ価値判断や前提選択を含みます。したがって、「人類絶滅が最悪だから」という理由だけでは、あらゆる犠牲を正当化する十分条件にはならず、他の基準との併用が不可欠になります。

さらに重要なのが、「確率そのものが分からない不確実性」、いわゆるナイト的不確実性の存在です。多くの実存的リスクは、統計的に十分なデータが存在せず、確率を定量化できません。この場合、数式による最適化ではなく、価値判断や制度設計が前面に出てきます。

ここで忘れてはならないのが、生存者バイアスです。私たちは、これまで生き延びてきたからこそ、現在この議論をしています。しかし、その事実は、未来も同様に乗り越えられることを保証しません。過去の成功体験は、しばしば過信を生み、リスクを過小評価させます。

また、ブラック・スワンと呼ばれる考え方も参考になります。これは、発生頻度は低いが、ひとたび起これば社会全体を一変させる事象が、歴史を大きく動かしてきたという視点です。こうした事象に対しては、通常のリスク管理が通用しないことが多く、制度や価値観そのものを問い直す必要があります。

最後に、「予防原則」という考え方があります。深刻で不可逆的な被害が想定される場合、科学的な確実性が不十分であっても、予防的な行動を取るべきだとする原則です。ただし、この原則も万能ではなく、適用範囲や優先順位を誤ると、別のリスクを増幅させる可能性があります。

これらの思考の道具に共通しているのは、いずれも価値中立ではないという点です。どの枠組みを採用するかは、社会が何を重視し、何を恐れ、何を守りたいと考えているかを反映します。

真空崩壊という思考実験は、これらの道具を使って「正しい答え」を導くためのものではありません。むしろ、私たちが日常的に行っている判断が、どのような前提や価値観の上に成り立っているのかを可視化するための装置だと言えるでしょう。

次章では、この極端な仮定が、なぜ現実の議論においても有効なのか、そしてこの思考実験が最終的に何を問いかけているのかを整理します。

真空崩壊という極端な仮定が、なぜ役に立つのか

ここまで、真空崩壊という現実にはほとんど起こりえない現象を前提に、知識、科学、倫理、資源配分について考えてきました。では改めて問うべきなのは、なぜこのような極端な仮定を用いる必要があったのかという点です。

その理由のひとつは、この思考実験が、人為的な責任や政治的対立をほぼ完全に排除できる点にあります。核戦争や気候変動、パンデミックといった現実の実存的リスクでは、「誰が悪いのか」「防げたのではないか」「どの国や集団が責任を負うべきか」といった議論が避けられません。これらは重要な問いですが、同時に議論を感情的・対立的にし、本質的な価値判断を見えにくくします。

真空崩壊という仮定では、そうした要素がほぼ消え去ります。原因は自然法則であり、地球は偶然その影響を受けるにすぎません。そこに残るのは、「避けられない期限が与えられたとき、人類は何を大切にするのか」という、きわめて純粋な問いです。

もうひとつの理由は、この思考実験が、私たちが普段は疑わない前提を強制的に可視化する点にあります。現代社会の制度設計、倫理観、科学研究の正当化は、多くの場合、「未来は続く」「文明は存続する」という暗黙の想定の上に成り立っています。未来が続くからこそ、努力は報われ、投資は意味を持ち、知識は蓄積されると信じられてきました。

真空崩壊の仮定は、この前提を一度取り払います。未来が保証されていない状況でも、私たちは同じ価値判断を下すのか。それとも、優先順位は根本から変わるのか。この問いに向き合うことで、私たちが「当たり前」だと思っていた選択が、実は特定の時間観に強く依存していたことが明らかになります。

さらに重要なのは、この思考実験が、絶望や諦観を目的としていない点です。世界の終わりを想定することは、しばしば虚無的に受け取られがちですが、ここで問われているのは「何も意味がない」という結論ではありません。むしろ、意味や価値がどこから生まれているのかを問い直す試みです。

もし未来が短いと分かっていても、なお人を救うこと、知ろうとすること、秩序を保とうとすることに価値を見いだすのであれば、その価値は「未来があるから」ではなく、行為そのものに根ざしていることになります。逆に、未来がなければ成り立たない価値があるとすれば、それもまた私たちの倫理の輪郭を示しています。

真空崩壊という極端な設定は、現実の政策決定にそのまま適用されるものではありません。しかし、現実の実存的リスクが増大し、未来の不確実性が高まる時代において、私たちがどのような前提で考え、選び、行動しているのかを点検するための「試金石」として機能します。

ここまでの議論を踏まえ、未来が保証されていない世界で、それでも私たちは何に賭けるのかという問いに立ち返ります。答えを提示するのではなく、読者一人ひとりが自らの前提に気づくための形で、この思考実験を締めくくりたいと思います。

【用語解説】

真空崩壊(Vacuum Decay)

量子場理論において、宇宙の真空状態が実は完全に安定ではなく、より低いエネルギー状態へ遷移する可能性があるとする仮説。もし起これば、真空の性質そのものが変化し、物理法則が一変すると考えられている。本記事では、現実的な予測ではなく、思考実験として用いている。

準安定真空(メタ安定真空)

現在の宇宙の真空状態が、理論的にはより安定した状態へ移行しうるが、その遷移確率が極めて低く、事実上長期間維持されている状態を指す。標準模型と宇宙論の一部解釈では、この可能性が議論されている。

実存的リスク(Existential Risk)

人類文明そのものを不可逆的に破壊する、あるいは人類の存続可能性を著しく損なうリスク。核戦争、気候変動の暴走、パンデミック、制御不能な技術的事故などが含まれる。発生確率が低くても、影響が極端に大きい点が特徴。

生存者バイアス(Survivorship Bias)

成功した事例や生き残った存在だけを観測することで、失敗や消滅したケースを過小評価してしまう認知バイアス。人類が現在まで存続している事実をもって、安全性を過大評価してしまう思考の落とし穴を説明する際に用いられる。

長期主義(ロングターミズム/Longtermism)

未来に生きる人々の数が現在の人口を大きく上回る可能性を重視し、人類の長期的存続や未来への影響を最大化することを倫理的に最重要視する考え方。実存的リスク低減や基礎科学への投資を正当化する理論的背景となる。

現在主義(Presentism)

現に存在している人々、あるいは近い将来に確実に存在する人々の苦痛や幸福を、倫理的に最優先すべきだとする立場。貧困削減、医療、福祉など、即効性と確実性の高い介入を重視する。時間の形而上学という意味で使われる presentism とは別の用語である。

パスカルの賭け(Pascal’s Wager)

結果が極端に大きい場合、発生確率が低くても合理的に考慮すべきだとする思考モデル。実存的リスクや人類存続をめぐる議論で、期待値的な正当化として引用されることが多い。

期待効用理論(Expected Utility Theory)

行動の結果に確率と効用(価値)を掛け合わせ、その合計が最大となる選択を合理的とみなす意思決定理論。実存的リスクのように、確率や価値の見積もりが困難な場合には限界が指摘される。

ナイト的不確実性(Knightian Uncertainty)

確率そのものを定量的に評価できない不確実性のこと。多くの実存的リスクや未知の物理現象は、この領域に属すると考えられる。

ブラック・スワン(Black Swan)

発生頻度は低いが、ひとたび起これば社会や歴史を大きく変える予測困難な出来事。通常の統計的予測やリスク管理が通用しにくい点が特徴。

予防原則(Precautionary Principle)

深刻で不可逆的な被害が想定される場合、科学的確実性が不十分でも予防的な行動を取るべきだとする原則。環境政策や公衆衛生で広く用いられるが、適用範囲には議論がある。

ビッグサイエンス(Big Science)

巨大な予算、長期間、多数の研究者と国家的支援を必要とする科学研究の形態。素粒子加速器、宇宙望遠鏡、大規模観測プロジェクトなどが代表例。未来の継続を強く前提としている。

パターナリズム(Paternalism)

本人や社会の利益を理由に、情報開示や選択の自由を制限する考え方。医療や政策の場面で議論されるが、「知る権利」や自律との緊張関係をはらむ。

思考実験(Thought Experiment)

現実には起こりにくい、あるいは起こらない仮定を置くことで、価値観や前提、理論の構造を明らかにする方法。本記事では真空崩壊をそのための装置として用いている。

【参考文献】

1. 真空崩壊・宇宙論・基礎物理(思考実験の科学的背景)

- Coleman, S. (1977).

“Fate of the False Vacuum: Semiclassical Theory.”

Physical Review D, 15(10), 2929–2936.

→ 偽の真空崩壊理論の古典的論文。バブル核生成の基礎。 - Coleman, S., & De Luccia, F. (1980).

“Gravitational Effects on and of Vacuum Decay.”

Physical Review D, 21(12), 3305–3315.

→ 重力を含めた真空崩壊理論の決定版。 - Degrassi, G. et al. (2012).

“Higgs mass and vacuum stability in the Standard Model at NNLO.”

Journal of High Energy Physics.

→ ヒッグス質量と真空準安定性の関係を定量的に分析。 - Ellis, J. (2018).

“Higgs Physics.”

Reports on Progress in Physics.

→ 一般読者にも比較的読みやすいレビュー。

2. 実存的リスク・人類存続(本記事の中心テーマ)

- Bostrom, N. (2002).

“Existential Risks: Analyzing Human Extinction Scenarios.”

Journal of Evolution and Technology.

→ 「実存的リスク」という概念を定式化した代表的論文。 - Ord, T. (2020).

The Precipice: Existential Risk and the Future of Humanity.

Hachette/Basic Books (米国), Bloomsbury/Oneworld (英国).

→ 現代の実存的リスク議論の決定版的書籍。 - Rees, M. (2003).

Our Final Hour.

Basic Books.

→ 科学技術がもたらす人類存続リスクを一般向けに論じた名著。

3. 長期主義(ロングターミズム)と倫理

- Greaves, H., & MacAskill, W. (2021).

“The Case for Strong Longtermism.”

Global Priorities Institute Working Paper.

→ 長期主義の哲学的定式化。 - MacAskill, W. (2022).

What We Owe the Future.

Basic Books.

→ 長期主義を一般向けに展開した影響力の大きい書籍。 - Rawls, J. (1971).

A Theory of Justice.

Harvard University Press.

→ 世代間正義を考える際の古典的参照点。

4. 現在主義・貧困・確実な介入

- Singer, P. (1972).

“Famine, Affluence, and Morality.”

Philosophy & Public Affairs.

→ 「いま救える命」を優先すべきだという倫理の原点。 - Banerjee, A., & Duflo, E. (2011).

Poor Economics.

PublicAffairs.

→ 貧困対策の実証的研究。 - GiveWell Research.

→ 効果的利他主義に基づく実践的リソース。

5. 意思決定理論・不確実性

- Knight, F. H. (1921).

Risk, Uncertainty, and Profit.

→ 「ナイト的不確実性」を定義した古典。 - von Neumann, J., & Morgenstern, O. (1944).

Theory of Games and Economic Behavior.

→ 期待効用理論の基礎。 - Taleb, N. N. (2007).

The Black Swan.

Random House.

→ 低確率・高影響事象の理解。

6. 認知バイアス・リスク認識

- Kahneman, D., & Tversky, A. (1979).

“Prospect Theory.”

Econometrica.

→ 人間の非合理的判断の理論的基礎。 - Taleb, N. N. (2010).

Antifragile.

Random House.

→ システムの脆弱性と耐性の考察。

7. 科学哲学・科学制度

- Kuhn, T. S. (1962).

The Structure of Scientific Revolutions.

University of Chicago Press.

→ 科学が社会的制度であることを示した古典。 - Merton, R. K. (1973).

The Sociology of Science.

University of Chicago Press.

→ 科学の規範構造(Mertonian norms)。 - Weinberg, S. (1993).

Dreams of a Final Theory.

Vintage.

→ 基礎科学の意義と限界を科学者自身が論じた書。

8. 知識・真実・パターナリズム

- Berlin, I. (1969).

“Two Concepts of Liberty.”

→ 自由・自律・保護の緊張関係。 - Bok, S. (1978).

Lying: Moral Choice in Public and Private Life.

→ 「知らさない善意」の倫理的問題。

【参考リンク】

1. 真空崩壊・LHC・ブラックホールに関する公式見解

CERN:LHCは地球を破壊しないのか?

- CERN FAQ: CERN Safety of the LHC

https://home.cern/science/accelerators/large-hadron-collider/safety-lhc

→ 真空崩壊、ミニブラックホール、ストレンジ物質(「奇妙」物質)などについて、科学的に否定している公式FAQ。

ミニブラックホールについて

- CERN: “Black holes at the LHC”

https://home.cern/science/physics/extra-dimensions-gravitons-and-tiny-black-holes

→ 仮に生成されても即座に蒸発することの説明。

2. 真空準安定性・ヒッグス場(一般向け)

- Scientific American: “Quantum Simulation Shows How Universe-Destroying ‘Bubbles’ Could Grow”

https://www.scientificamerican.com/article/quantum-simulation-shows-how-universe-destroying-bubbles-could-grow/

→ 真空準安定性を一般向けに解説した良質な記事。 - Quanta Magazine: “How the Physics of Nothing Underlies Everything”

https://www.quantamagazine.org/how-the-physics-of-nothing-underlies-everything-20220809/

→ 物理学的背景と哲学的含意をバランスよく紹介。 - ATLAS・CMS ヒッグス粒子発見論文 (2012)

3. 実存的リスク・人類存続(研究機関)

Future of Humanity Institute(オックスフォード大学)

- https://www.fhi.ox.ac.uk/

→ 実存的リスク研究の中心的拠点(※現在は組織再編あり)。

Centre for the Study of Existential Risk (Cambridge)

- https://www.cser.ac.uk/

→ FHIと並ぶ主要研究機関。学際的アプローチ

Global Priorities Institute

- https://globalprioritiesinstitute.org/

→ 長期主義・資源配分に関する学術研究。

Toby Ord(『The Precipice』著者)

- https://www.tobyord.com/

→ 人類存続リスクの概説と一般向け資料。

4. 長期主義(ロングターミズム)と倫理

- 80,000 Hours: “What is longtermism?”

https://80000hours.org/articles/longtermism/

→ 一般向けだが比較的丁寧な説明。

※ 賛否がある立場です。

5. 現在の苦痛・確実な介入(対照的視点)

- World Health Organization (WHO)

https://www.who.int/

→ 予防可能な疾患・医療アクセスの一次情報。 - Our World in Data

https://ourworldindata.org/

→ 貧困、健康、気候などの定量データ。 - GiveWell

https://www.givewell.org/

→ 現在主義的アプローチの代表例。費用対効果分析の実践

6. 認知バイアス・リスク認識

- Nobel Prize: Daniel Kahneman – Prospect Theory

https://www.nobelprize.org/prizes/economic-sciences/2002/summary/

https://www.nobelprize.org/prizes/economic-sciences/2002/kahneman/lecture/ (講演)

→ 人間がリスクをどう誤認するか。 - Britannica – black swan event (概要)

https://www.britannica.com/topic/black-swan-event

→ ブラック・スワン概念の紹介。 - Kahneman & Tversky (1974) “Judgment under Uncertainty”

https://www.science.org/doi/10.1126/science.185.4157.1124 - → 記事が生存者バイアスや認知バイアスに言及。原典として重要

7. パスカルの賭け

Pascal’s Pensées (英訳版)

- https://www.gutenberg.org/ebooks/18269 (Project Gutenberg)

8. 科学と社会・科学哲学(一般向け)

- Stanford Encyclopedia of Philosophy: Scientific Realism

https://plato.stanford.edu/entries/scientific-realism/ - Stanford Encyclopedia of Philosophy: Paternalism

https://plato.stanford.edu/entries/paternalism/

【関連記事】

【編集部後記】

未来が保証されていない世界で、私たちは何に賭けるのか

本記事では、真空崩壊という極端な思考実験を通じて、知ることの是非、科学の前提、そして資源配分の倫理について考えてきました。ここまで読み進めてきた読者のみなさんの多くは、「では、正解は何なのか」と感じているかもしれません。

しかし、この問いに単一の正解は存在しません。

未来が続くと信じるなら、基礎科学や長期的な研究への投資は、これまでと同じように正当化されるでしょう。人類は過去にも、遠い将来を見据えた知識の蓄積によって危機を乗り越えてきました。一方で、未来が不確実であることを強く意識するなら、いま確実に救える命や生活を優先すべきだという判断も、同じくらい正当です。

重要なのは、どちらを選ぶかではなく、自分たちが何を前提にその選択をしているのかを自覚することではないでしょうか。私たちは長いあいだ、「未来はある」という暗黙の想定のもとで社会を設計し、科学を支え、倫理を語ってきました。その前提が揺らいだとき、価値判断もまた揺らぐのは避けられません。

真空崩壊は現実には起こりそうにありません。しかし、核兵器、気候変動、パンデミック、技術的事故といった現実のリスクは、未来が保証されていないことを日々思い出させます。それでもなお、私たちは計画を立て、研究を続け、子どもを育て、社会を維持しています。

そこには、一種の賭けがあります。未来が続くと完全には信じきれなくても、続くものとして振る舞うという賭けです。科学への投資も、福祉への支出も、その賭けの形のひとつです。

この賭けは合理的な計算だけで支えられているわけではありません。恐怖や希望、責任感や連帯感といった、人間的な要素が混ざり合っています。それらを排除して「正しい配分」を導くことは、おそらくできません。

だからこそ、この思考実験が最後に問いかけるのは、次のようなことです。

未来が保証されていない世界で、それでも私たちは、何を大切にしたいのか。

何を知ろうとし、何を守ろうとし、どこに資源を投じるのか。

その答えは、科学だけでも、倫理だけでも決められません。社会全体が、自らの前提を意識しながら、選び続けるしかないのです。

真空崩壊の話は、終末の予言ではありません。未来を信じるとは、どういう態度なのかを、私たち自身に問い返すための鏡なのではないでしょうか。

がもたらす「アンテザード・ソサエティ」の衝撃-300x200.png)