2005年1月11日、日本の技術開発史に残る裁判が和解を迎えました。日亜化学工業と中村修二さんの青色LED訴訟です。会社からの報奨金は2万円、中村さんの請求額は200億円、そして和解金は8億4391万円。この数字の開きが、「発明の対価とは何か」という難しい問題を浮き彫りにしました。

2万円から始まった訴訟

中村修二さんが日亜化学工業で発明した青色LED。この技術は会社に莫大な利益をもたらしましたが、中村さんが受け取った報奨金はわずか2万円でした。

2001年、中村さんは約200億円の対価を求めて提訴します。2004年、東京地裁は200億円の支払いを命じる判決を出し、日本中が驚きました。ただ会社側は控訴し、2005年1月11日に和解が成立。和解金は8億4391万円となりました。

この裁判は、企業で働く研究者の発明をどう評価するかという、日本の産業界全体の課題を明らかにしました。

ノーベル賞を受賞した「世紀の発明」

中村さんは2014年にノーベル物理学賞を受賞しています。それだけ青色LEDは画期的な発明だったということですね。

1980年代、赤色と緑色のLEDはすでに実用化されていましたが、青色だけが作れませんでした。光の三原色である赤・緑・青が揃わないと、白色光やフルカラーディスプレイは実現できません。青色LEDは「最後のピース」だったんです。

青色LEDの実用化で何が変わったのか。まず照明です。青色と黄色の蛍光体を組み合わせると白色光ができるので、省エネの新しい照明が誕生しました。従来の照明に比べて消費電力を大きく抑え、寿命も長いという特徴があります。

今ではスマートフォンの画面、テレビ、交通信号など、身の回りのあらゆるところで青色LED技術が使われています。

なぜ開発が難しかったのか

青色LEDには窒化ガリウムという材料が必要でしたが、当時はこの材料で綺麗な結晶を作ることができませんでした。

半導体デバイスには、原子がきれいに整列した結晶が必要です。でも当時の技術では、窒化ガリウムの結晶には無数の欠陥ができてしまい、実用化できるレベルではなかったんです。

中村さんが開発した「ツーフロー法」は、低温で薄い層を作ってから高温で本格的な結晶を育てるという方法で、この問題を解決しました。さらに、LEDに必要な「p型」半導体を作る技術も独自に開発しています。

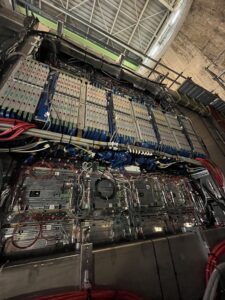

1980年代から90年代初頭は、今のように製造プロセスが自動化されていませんでした。多くの部分が研究者の経験と工夫に頼っていた時代です。大手企業が諦めた課題に、中村さんは地方の中小企業でほぼ一人で挑み続けました。

発明は誰のものか

この裁判が問いかけたのは、発明の成果は個人と会社のどちらに属するのか、という問題です。

会社側の主張にも一理あります。研究開発には多額の投資が必要で、失敗のリスクもあります。中村さんの研究も、会社の資金と設備があったからこそ実現したと言えます。

一方、中村さんの主張も理解できます。画期的な発明は個人の才能と努力から生まれるもので、それに見合った対価を受け取るのは当然ではないか、と。

この裁判をきっかけに、2004年に特許法が改正され、発明者への報酬について、企業内の取り決めを尊重しつつ、不合理な場合には救済が可能となる方向で整備が進みました。ただ、「適切な対価とは何か」という根本的な問いに、明確な答えはまだありません。

この裁判によって、研究者の貢献をもっと評価すべきだという意識が広まりました。企業の評価制度や職務発明の扱いを見直す議論が活発化し、研究者のキャリアや待遇のあり方についても注目が集まりました。

ただ、バランスは難しいですね。研究者の権利を強調しすぎると企業が投資を躊躇するかもしれませんし、逆に企業の権利を優先しすぎると優秀な人材が海外に流出するかもしれません。

【編集部所感】

研究成果は科学者個人のもの?

まず「研究成果は科学者個人のものだ」という考え方です。

この立場の強みは、何よりも責任の所在が明確なことにあります。

研究のアイデアを生み出し、仮説を立て、試行錯誤をし、論文として世に出す。

その一連のプロセスにおいて「誰がこの発見に責任を負っているのか」と問えば、答えは基本的に研究者本人です。たとえ研究室や企業の環境が整っていても、「その結論を自分の名で引き受ける」のは、最終的には著者です。

科学哲学者カール・ポパーは、知識を「主観的な世界」と「客観的な世界」に分けて考え、理論や論証が一度公表されると、個人の頭の中を離れて「客観的知識」として存在しうる、と論じています。ここが面白いところで、研究成果は確かに共同体のものとして流通しますが、それでも最初にそれを生み出し、名を連ね、責任を引き受けるのは研究者個人なんですよね。

さらに科学には「優先権(priority)」という制度が根強くあります。

誰が最初に発見したかを明確にし、その人の名を功績として残す。これ自体が、科学という営みが「発見者個人」を単なる歯車としてではなく、創造の主体として扱ってきた証拠でもあります。

ただ、ここで一つ引っかかるのは、「責任を負う=成果を所有する」と直結していいのか、という点です。責任は確かに個人にある。しかし、所有まで個人で完結させると、科学が持つ公共性と衝突し始めます。

この矛盾が、次の立場へとつながっていくんですね。

研究成果は出資者のもの?

次に、「研究成果は出資者のものだ」という立場です。

企業の研究開発であれば、研究者個人よりも先に、会社が人員・設備・時間を投入しています。失敗のリスクを引き受けるのも会社です。ここまで言うと、「成果は会社に帰属して当然では?」という考え方が出てくるのは自然です。

歴史を振り返っても、この構図は珍しくありません。

近代以前の科学には、いわゆる“ディレッタント(資産家の趣味人)”が研究者を支援し、発見を自らの名誉として引き受けるような形がありました。研究者は職業として雇われ、成果はパトロンや国家の威光に組み込まれていく。科学は、昔から「資金の側」と深く結びついてきたわけです。

現代でも、国家が科研費を負担し、研究成果は社会に還元されるべきだ、という論理は強いですよね。

つまり「国民が出資し、国民が利益を得る」という公共投資モデルです。

ここで参考になるのが、科学社会学者ロバート・K・マートンの議論です。マートンは科学の理想的な規範のひとつとして、知識は共同体に共有されるべきだという「共同所有(コミュナリズム)」を挙げています。科学者が得るべき“所有”は、財産というよりも「承認」であり、評価である。そう考えると、研究成果は個人に閉じるのではなく、広く流通することが前提になります。

そして、まさにこの点が企業研究や国家研究では難しいところです。

出資者には「投資した分、成果を回収する」権利がある。しかし同時に、研究の公共性や透明性も期待される。特許や契約によって成果を囲い込むほど、社会への還元が弱くなり、逆に開きすぎると投資が回らなくなる。つまり出資者の立場は、正しいからこそ制度設計が難しいんです。

実際、日本の職務発明制度をめぐる議論もこの問題に直結しています。青色LED訴訟などの影響で、特許法35条は改正され、企業内規程に基づく扱いを尊重しつつ、その決定が不合理な場合には救済の余地を残す、という方向で整備が進みました。ここには、「出資者の合理性」と「研究者の正当な対価」をどう両立するか、という社会的な調整が表れています。

研究成果は人類全体のもの?

最後に、「研究成果は人類全体のものだ」という立場です。

この考え方は、少しロマンチックに聞こえるかもしれませんが、実はかなり現実的です。

というのも、科学の発見は、個人のひらめきだけでは成立しません。

ガリレオは高精度のレンズがなければ天体観測に到達できなかったでしょうし、量子論も、精密な計測装置がなければ実験的な裏付けを得られません。アインシュタインでさえ、ニュートン力学やマクスウェルの電磁気学という“前の世代の知識”なしには理論を組み立てられませんでした。

つまり、研究成果は常に「既存の知識」「道具」「制度」「共同体」の上に乗っている。

個人の発見というより、長い文化のバトンレースの最終区間を走ったのが研究者、という見方もできますよね。

この視点と相性が良いのが、ブルーノ・ラトゥールの議論です。ラトゥールは『科学が作られているとき』で、科学的事実は研究者の頭の中だけで完成するのではなく、装置・データ・論文・資金・組織・説得といった多様な要素が結びつくネットワークの中で「強くなり」、社会の中で事実として成立していく、と描きました。

そうだとすると、研究成果を「誰かの所有物」として閉じるよりも、成果を公共の知として開き、次の世代の知識や技術に接続するほうが、科学のあり方として自然です。

もっと言えば、科学者が発見した瞬間から、成果はすでに人類の文化資産の延長線上にあります。

科学者は、知識のリレーの最後の走者であり、同時に次の世代へバトンを渡す役でもある。だから「研究成果は人類全体のもの」と言ってしまうのも、ある意味では筋が通っているんですよね。

科学をするとき、人はは遊んでる?働いている?

科学者の正当な報酬を考えるとき、まず思い浮かぶのは大学院生の立場です。日本の研究は大学院生が大きく支えているにもかかわらず、海外のように給付や給与が制度として整っているとは言いがたい。無給ポスドクの問題も含め、科学の成果が社会に還元される一方で、研究に関わる人間の生活は十分に守られていないという違和感が残ります。

研究者の世界には「筑波病」という言葉があるように、研究に没頭するほど生活の基盤や周辺環境が後回しになりやすい面もあります。私自身、大学院で企業との共同研究をしたり、後輩の研究を見たりしながら、研究が仕事として機能している瞬間を何度も経験しました。つくばで研究していた時期には、町の商業施設の少なさに驚いたこともあり、研究環境の豊かさと生活環境の薄さのギャップを実感しました。

ただ同時に、研究が「労働」か「遊び」か判然としない瞬間があるのも事実です。まったく新しい実験を立ち上げるときは仕事であることを忘れるほど没頭していましたし、学会で自分の研究を語ることは素直に楽しかった。一方で、研究室運営の重みを引き受けたり、何十万円もする試薬を発注したりする場面では、緊張と責任がのしかかる。研究は、楽しさと負担が同居する、遊びと労働の中間のような領域にあるのかもしれません。

(これはどの仕事でもそうな気が私はしています。仕事のためにメールをしたり、他者との間を取りなしている時間は確かに、働いているという感覚がありますが、新しい記事の企画や、自分がかねてから関心があった分野の方にお会いしているときはある種の楽しさがあります。そもそも苦しいのが仕事で、楽しいのが遊び、というわけでもなさそうだと私は思っています。)

だからこそ、科学者の報酬を議論する際には、成果の価値だけでなく、その成果を支えている人間の時間や生活、そして研究という営みの曖昧さも含めて、丁寧に扱う必要があると感じます。