2015年12月31日、日本時間の早朝。IUPACは、113番元素の発見者として理化学研究所のチームを認定し、元素名の提案へ向けたプロセスが動き出しました。のちに「nihonium(ニホニウム)」が正式名となり、元素周期表には初めて、アジアの国名に由来する元素名が加わります。

https://www.riken.jp/medialibrary/riken/pr/publications/anniv/riken100/part1/riken100-1-5-5.pdf(理化学研究所資料より)

これは単なる命名のニュースだったのでしょうか。私はむしろ、周期表が静かに抱えてきた「科学の地理的な偏り」を考える入り口だったように思います。元素名は科学者個人の栄誉であると同時に、科学の中心がどこに置かれてきたかを、目に見えるかたちで刻むからです。

命名はゴールではなく、科学の記録でもある

元素名の決定は、一つの発見に対する「最後の署名」のように扱われがちです。しかし実際には、発見の認定、命名案の公表、意見募集、最終承認と、段階を踏んで進みます。ニホニウムも例外ではありません。

そして興味深いのは、ニホニウムという言葉が、単に「日本」を指すだけではない点です。そこには、日本の科学者たちが長く抱えてきた、ある種の未完の物語が重なっています。

かつて「ニッポニウム」があった

20世紀初頭、日本の化学者である小川正孝は、新元素を見つけたとして「ニッポニウム(Nipponium)」を提唱しました。しかし、その主張は当時の国際的な検証の壁を越えられず、元素名として定着しませんでした。

では小川が見ていたものは何だったのか。後年、資料の再検討によって、彼が観測していたのは別の元素だった可能性が高いことが示されています。つまり「誤り」として片づけられてきた出来事が、時間を経て「別のかたちでの到達」に読み替えられる余地が生まれたわけです。

ここで重要なのは、正誤の判定そのものよりも、科学における「認定」と「記憶」の仕組みです。ある発見が“発見として残るか”は、自然の側の真実だけで決まるわけではありません。追試可能性、測定技術、国際的なコミュニケーション、そして当時の研究ネットワークが大きく影響します。

ニホニウムは、この「認定と記憶」に、遅れてきた敬意を差し込むような名前でもありました。

周期表に刻まれた地理の偏り

元素周期表を眺めると、地名や国名に由来する元素が少なくないことに気づきます。ヨーロッパの都市名や地名に由来するものも多く、特定の地域の名前が繰り返し現れます。

もちろん、それは「ヨーロッパの科学者が優れていた」という単純な話ではありません。近代科学が制度として整備され、研究所と資金と学会と出版の仕組みが集積していった中心が、長くヨーロッパから北米にかけて偏っていたという歴史の反映です。

その意味で、ニホニウムが持つ象徴性はここにあります。IUPACの説明でも、ニホニウムは「アジアの国名に由来する元素名」として位置づけられています。周期表に現れる地理の分布が、少しだけ塗り替えられた瞬間でした。

では科学は、いまも西洋中心なのか

この問いに、白黒はつけにくいと思います。研究成果の量や分野ごとの存在感という意味では、世界の科学地図は確実に変化しています。一方で、評価や権威の回路は、慣性を持って残りやすい。

象徴的なのが科学賞です。ノーベル賞のような国際的権威を持つ賞は、科学の到達点を示すと同時に、「誰が科学の中心として語られるか」を形づくります。そこで女性や非中心地域の研究者が少数にとどまってきたことは、繰り返し指摘されてきました。ただし、ここは数値を強調しすぎると、分野・時代・集計方法によって簡単に揺れる領域でもあります。この記事では、あえて比率の断言は避けます。

https://www.nature.com/articles/s41599-019-0256-3.pdf(Gender bias in Nobel prizes(2019)でもノーベル賞におけるジェンダーバイアスについて指摘されています。

代わりに押さえておきたいのは、構造の特徴です。推薦と選考がネットワークに依存しやすいこと、候補に関する情報が長期間非公開であること、そして「何を価値とみなすか」が制度的に固定されやすいこと。こうした仕組みは、悪意がなくても偏りを温存し得ます。

だからこそ、近年は国際的にも、推薦者や選考の側に多様性への配慮を促す動きが語られるようになりました。これは「誰かを優遇する」ためではなく、評価の回路そのものが狭くなりすぎないようにするための調整だと捉えた方がよいでしょう。

「普遍性」は、誰の視点で語られてきたのか

科学は普遍的である、という言い方があります。確かに自然法則は国境を持ちません。しかし、何を問いとして立てるか、どの課題に資金が向かうか、どの成果が「重要」とされるかは、人間社会の制度の中で決まります。ここに偏りが入り込む余地がある。

科学技術史の研究者たちは、近代科学がヨーロッパだけで築かれたという語り方に異議を唱えてきました。実際には、知識や資源、観測や技術は、植民地や交易、移動を通じて世界規模で絡み合ってきたからです。にもかかわらず、語りの中心が限られた地域に固定されるなら、科学の普遍性は「内容」ではなく「語り口」において歪み得ます。

ニホニウムの出来事は、その歪みを正す決定打ではありません。しかし、周期表という象徴的な場所に、中心の外側からの成果が刻まれたことは、語りの前提を少し揺らします。

周期表は未来の空白を持っている

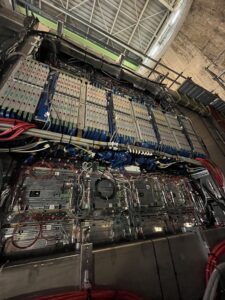

ニホニウムの周辺には、同時期に認定され命名された超重元素が並びます。そこには研究拠点の国際協力や競争の構図も透けて見えます。

理化学研究所はいまも、さらに重い元素の探索を続けています。次に周期表へ名を刻むのはどの地域なのか。国際共同研究の結節点から生まれるのか。それとも、これまで科学の周縁に置かれてきた場所から新しい発見が現れるのか。周期表は、未記入の欄を残したまま私たちに問いを投げてきます。

12月31日は「ニホニウム命名へ」の日です。それは、日本の科学史にとっての節目であると同時に、科学の中心と周縁をめぐる長い話の中で、地図が少し塗り替わった日でもあります。