安全神話が崩れ去った朝

1995年1月17日、午前5時46分。 冬の朝の冷たい暗闇を、不気味な地鳴りが切り裂きました。

神戸の街を襲った激しい揺れは、わずか20秒足らず。しかし、その短い時間が、日本の戦後社会が積み上げてきた「安全神話」を根底から覆しました。倒壊した高速道路、潰れたビル、そして火の海に包まれた長田の街並み。 死者6,434人。その死因の87.8%は、建物倒壊による圧迫死でした。

当時の私たちは、あまりに無力でした。災害応急システムは稼働せず、情報の断絶が救助の遅れを招きました。ハイテクを誇ったはずの都市機能が、自然の猛威の前で機能不全に陥った瞬間。「技術があっても、守れない命がある」。その絶望的な事実は、深いトラウマとして私たちの社会に刻まれました。

あれから30年。私たちは2004年の新潟県中越地震、2011年の東日本大震災、2016年の熊本地震、そして2024年の能登半島地震と、幾度もの「想定外」と向き合ってきました。今日、1月17日は「防災とボランティアの日」です。30年という節目に、日本の防災は何を変え、何を変えられなかったのか。そして、私たちは未来にどんな「希望」を実装できるのか。

技術と人の現在地を、いま一度見つめ直します。

「空」の進化──つながる技術の勝利

「30年前と同じだ」。そう嘆く前に、まずは正当な評価から始めなければなりません。この30年間で、日本の防災技術は確実に、そして劇的に進化しました。

特に目覚ましいのは、「つなぐ技術」の進歩です。 1995年、被災地は「情報の孤島」となりました。電話はつながらず、何が起きているのかさえ把握できない時間が続きました。しかし、2024年の能登半島地震では、全く異なる光景が広がりました。

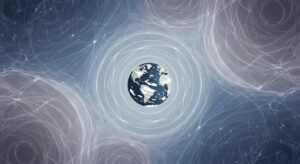

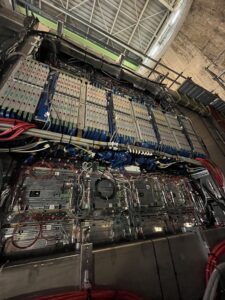

道路が寸断され、地上の基地局が倒壊した奥能登の集落。そこに投入されたのが、イーロン・マスク氏率いるスペースX社の衛星通信網「Starlink」です。 KDDIなどの協力により350台以上が配備され、空さえ開けていれば通信がつながる環境が構築されました。かつては数日を要した安否確認が、リアルタイムで行われる。これは、30年前には想像もできなかった「技術の勝利」です。

空の進化はそれだけではありません。 ドローン(無人航空機)は、もはや実験段階を超え、災害対応の主役に躍り出ました。2024年、日本UAS産業振興協議会(JUIDA)の指揮下で、ドローンは孤立集落への医薬品配送や、倒壊家屋内部の捜索を実施しました。陸上自衛隊が導入したロボット犬が瓦礫の上を歩く姿は、SF映画のワンシーンではなく、現実の救助活動の一部となりました。

緊急地震速報もまた、30年前には存在しなかった技術です。全国1,690箇所の観測点が24時間体制で大地を見張り、強い揺れが来る数秒前に私たちに警告を与える。その予測精度は向上し続け、高層ビルを揺らす長周期地震動にも対応するようになりました。

「死なないための技術」。 その点において、日本は世界最高水準のシステムを手に入れたと言っていいでしょう。しかし、視線を「空」から「地」へ戻したとき、私たちは重い現実に直面します。

「地」の停滞──30年変わらない体育館の風景

「教訓は生かされていないのか」 能登半島地震の被災地で、元神戸市広報課長はそう問いかけました。

ハイテクドローンが空を飛び、衛星通信が宇宙とつながる一方で、避難所の風景は30年前の神戸と驚くほど重なります。 冷たい体育館の床での雑魚寝。 不足するトイレと、蔓延する感染症のリスク。 プライバシーのない空間での着替えや授乳。

技術は「一命を取り留める」ところまでは進化しましたが、「人間らしく生き抜く」ための環境整備(TKB:トイレ・キッチン・ベッド)においては、驚くべき停滞を見せています。 避難所での生活環境の悪化が原因で亡くなる「災害関連死」。能登でも300人以上の命が、地震そのものではなく、その後の暮らしの中で失われました。

ここで、私たちは海を越えた隣人、台湾の事例に目を向ける必要があります。 2024年4月、台湾東部沖地震(花蓮地震)が発生した際、世界が驚いたのはその避難所運営のスピードと質でした。 発災からわずか数時間後には、プライバシーが確保されたテントが整然と並び、温かい食事が提供され、Wi-Fi環境やシャワーまでもが整備されました。

なぜ、日本にはこれができないのでしょうか。 台湾では、行政と民間、そして宗教団体などのNPOが平時から連携し、「誰が何をやるか」が明確にシステム化されています。 一方、日本では依然として「現場のマンパワー」や「被災者の我慢」に依存する傾向が強い。 「空(テクノロジー)」はアップデートされたのに、「地(生活・運営OS)」が昭和のまま止まっている──これが、震災30年目の日本の現在地です。

世界へ広がる「日本のハード」、学び合う「世界のソフト」

とはいえ、日本が積み上げてきたものが無駄だったわけではありません。 悲劇の中から生まれた日本の防災技術は、海を越え、世界の多くの命を守っています。

2015年、仙台で開催された国連防災世界会議。「仙台防災枠組2015-2030」の採択を主導したのは日本でした。防災を単なる人道支援ではなく、持続可能な開発のための「投資」と位置づけるこの枠組みは、世界の防災政策のスタンダードとなりました 。

具体的に見てみましょう。日本の技術は、世界の地震国で「希望のインフラ」となっています。

トルコ:大地が揺れても止まらない医療 親日国としても知られるトルコ。イスタンブールには、日本の技術協力の象徴とも言える巨大施設があります。「バシャクシェヒール・チャム・アンド・サクラ・シティー病院」です。 「サクラ」の名を冠したこの病院は、世界最大の免震構造を持ちます。2,040台の免震装置が建物を支え、マグニチュード9.0クラスの地震が来ても、手術室では医師がメスを止めることなく治療を続けられる設計になっています 。 2023年のトルコ・シリア地震の際も、現地の免震病院はその機能を維持し、多くの負傷者を受け入れました。日本の「ハードウェア技術」が、遠い異国の地で確実に命をつないでいるのです。

インドネシア・中南米:33年の伴走 世界有数の火山国・インドネシアでも、日本の知見が生きています。JICAは2007年から継続的に支援を行い、通信インフラが脆弱だった同国に対し、全土をカバーする防災情報伝達システムを整備しました 。 地球の裏側、ペルーでも同様です。1992年に設立された日本・ペルー地震防災センターを拠点に、中南米諸国へ耐震技術が普及。今ではチリやメキシコなど周辺国も巻き込み、日本の専門家と共に学ぶワークショップが定着しています 。

そして、台湾との関係。 能登半島地震の際、台湾はいち早く支援を表明し、民間だけで25億円を超える寄付が集まりました。続く4月の花蓮地震では、今度は日本が即座に支援を行いました。「まさかの時の友」として助け合う関係。 ここで重要なのは、日本が一方的に技術を「教える」立場ではなくなりつつあるということです。 ハードウェアの強さは日本、避難所運営のスピードと柔軟性(ソフトウェア)は台湾。 互いの強みと弱みを認め合い、ノウハウを交換し合う「水平な連携」こそが、これからの国際防災のスタンダードになっていくでしょう。

善意への依存から、自律するシステムへ

1995年は「ボランティア元年」と呼ばれました。 リュックを背負って神戸に駆けつけた若者たちの姿は、行政だけでは手が回らない現実を埋める「新しい公(おおやけ)」の誕生を告げるものでした。年間延べ137万人とも言われるボランティアの熱量は、その後のNPO法制定へとつながり、日本の市民社会を大きく前進させました。

しかし、30年が経ち、社会の前提条件は変わりました。 少子高齢化と人口減少です。 能登半島地震では、地理的な制約もありましたが、ボランティアの受け入れ自体が困難な状況が発生しました。また、かつて現場を支えた若者たちも高齢化し、体力勝負の支援活動は持続可能性の岐路に立たされています。

「何かあったら、誰かが駆けつけてくれる」。 その善意のモデルだけに頼ることは、もはやリスクになりつつあります。 必要なのは、非常時だけ機能する「特別な支援」ではなく、平時の暮らしそのものが防災力を持つような「社会システム(OS)」への転換です。

そのヒントの一つが、「フェーズフリー」という考え方です。 日常時はホテルとして営業し、災害時にはそのまま避難所として移動できる「レスキューホテル」のようなコンテナ型施設。千葉県の企業が開発したこのモデルは、普段は経済活動として自立し、有事には社会インフラに変わる 。 善意(ボランティア)だけでなく、ビジネスや日常の仕組みの中に防災を組み込む。この発想の転換こそが、人口減少社会における防災のカギを握っています。

未来への実装──KIBOTCHAという希望

「技術」と「生活」、「ハード」と「ソフト」。 これらすべての課題に対する一つの解が、かつての被災地、宮城県東松島市にあります。

「KIBOTCHA(キボッチャ)」。 その名は「希望」「防災」「Future(未来)」に由来します。 東日本大震災で津波被害を受け、廃校となった旧野蒜(のびる)小学校。ここをリノベーションして生まれたのは、単なる震災遺構でも、堅苦しい研修施設でもありません。「防災体験型宿泊施設」という、世界でも類を見ない場所です。

遊びの延長に「生存」がある KIBOTCHAを訪れる家族連れの多くは、まず「楽しむ」ためにやってきます。 校庭でグランピングをし、森のキッチンで食事をし、お風呂に入る。しかし、その施設内には、さりげなく、しかし周到に防災の知恵が埋め込まれています。 「遊び」の中で火起こしを体験し、ロープワークを学ぶ。楽しいキャンプ体験が、実はそのまま「避難生活のシミュレーション」になっているのです。

自律分散型の「スマートエコビレッジ」 KIBOTCHAが目指すのは、外部からのライフラインが断絶しても機能し続ける「自律した村」です。 太陽光や水素エネルギーを活用し、電気を自給する。 敷地内では「アクアポニックス(水耕栽培と養殖のハイブリッド)」が行われ、食料を生み出す。 30年前、私たちが最も苦しんだ「水・食料・電気」の断絶。KIBOTCHAは、巨大なインフラに頼らず、地域単位でそれを解決する実験場でもあります。

これはまさに、さきほど触れた「地(生活)」の課題に対する、日本からの回答です。 体育館での我慢を強いるのではなく、平時から楽しめる快適な空間が、いざという時には最強のシェルターになる。 トルコの病院のような強固な耐震性と、台湾のような人間的な避難生活の質、そして日本の地域コミュニティの温かさ。それらを統合した「未来の防災OS」が、ここで稼働し始めています。

30年目の約束

阪神・淡路大震災から30年。 私たちは多くのものを失い、多くの涙を流してきました。 「技術があっても無力だった」あの日から、私たちは必死に技術を磨き、空をつなぎ、建物を強くしてきました。

しかし、防災の最終目的は、技術を誇ることではありません。 一人ひとりの「日常」と「尊厳」を守り抜くこと。それができなければ、どんなハイテクも無力なままです。

2026年には「防災庁」の設置も予定されています。国としての司令塔機能も強化されるでしょう。 ですが、本当の希望は、お上から降りてくるものではなく、東松島の廃校から始まったKIBOTCHAのような、地域からのボトムアップな挑戦の中にこそ宿っています。

悲しみを忘れないこと。 そして、その悲しみを単なる記憶にとどめず、次の時代を生き抜くための「システム」へと昇華させること。

世界に広がる日本の防災技術(ハード)と、KIBOTCHAが示す自律的な暮らし(ソフト)。 この両輪が揃ったとき、日本は初めて「災害先進国」という汚名を返上し、「防災解決先進国」として世界に貢献できるはずです。

Information

【参考リンク】

KIBOTCHA(キボッチャ)

「遊び」と「防災」を融合させた、未来のライフスタイルを体験できる宿泊施設。

宮城県東松島市野蒜

JIPAD(防災技術の海外展開に向けた官民連絡会)

【関連記事】

未来を守る学び舎『KIBOTCHA』──震災の記憶を希望に変える、東松島市の挑戦