10月18日、-18℃が守るもの

10月18日は「冷凍食品の日」です。日付の由来は「れいとう(10)」という語呂合わせと、冷凍食品の品質を1年間維持できる最適温度が-18℃であることから来ています。

今日、あなたの冷凍庫には何が入っているでしょうか。餃子、チャーハン、それとも冷凍野菜。スーパーマーケットの冷凍食品コーナーには、数え切れないほどの選択肢が並んでいます。

この当たり前の光景は、わずか100年前には存在しませんでした。そして冷凍技術が守ってきたのは、単なる「鮮度」だけではありませんでした。

極寒が教えてくれた「速度」の秘密

1914年、極寒のカナダ・ラブラドール。毛皮商人として働いていたアメリカ人博物学者クラレンス・バーズアイは、イヌイットの人々が釣ったばかりの魚を雪の中に埋める様子を見ていました。氷点下40度を下回る極寒で瞬間的に凍った魚は、数ヶ月後に解凍しても、まるで獲れたてのように新鮮な味がしたのです。

バーズアイは気づきました。凍る速度こそが、美味しさを守る鍵である、と。

食品中の水分は-1℃から-5℃の間に氷結晶になります。この温度帯をゆっくり通過すると、氷結晶が大きくなり、食品の細胞組織を破壊してしまいます。しかし30分以内に急速に通過させれば、氷結晶は小さく、細胞は傷つきません。

バーズアイは1925年にこの「急速冷凍」の特許を取得。1930年、マサチューセッツ州スプリングフィールドで、世界初の冷凍野菜、果物、シーフード、肉が「Birds Eye Frosted Foods」のブランド名で販売されました。

日本の冷凍食品、魚から家庭へ

日本の冷凍食品は、魚から始まりました。1919年(大正8年)、葛原猪平が北海道に冷凍工場を建設。1933年(昭和8年)には、バーズアイが開発したコンタクトフリーザーが漁船に導入され、魚介類の品質は飛躍的に向上しました。

転機は1960年代の高度経済成長期。女性の社会進出が進み、核家族化が進行する中で、冷凍食品は忙しい現代家庭の時間を守る技術となっていきます。

2025年現在、日本の冷凍食品市場は年間1兆円規模に達しています。餃子、唐揚げ、チャーハンから、本格的なパスタソース、エスニック料理まで。冷凍技術の進化により、レストランの味を家庭で再現することも可能になりました。

宇宙という、もう一つの極限環境

地上での冷凍技術の発展と並行して、人類は全く別の「極限環境」に挑戦していました。

1962年2月20日、ジョン・グレン飛行士は地球周回軌道に到達した初めてのアメリカ人となりました。彼が宇宙で食べたのは、歯磨き粉のようなチューブに入ったアップルソースと、ビーフペーストでした。

当時、科学者たちは無重力状態で人間が食べ物を飲み込めるかどうかさえ確信できていませんでした。初期の宇宙食はチューブ入りのペースト状や、一口サイズの固形食に限られていました。宇宙飛行士たちの評価は辛辣でした。「まるで離乳食のようだ」。

この状況を象徴する事件が、1965年のジェミニ3号で起こります。宇宙飛行士ジョン・ヤングは、味気ない公式の宇宙食に不満を募らせ、こっそりコンビーフサンドイッチを宇宙船に持ち込んだのです。パンくずが機器に入り込む危険性から厳しく批判されましたが、重要な認識が生まれました。食事は、宇宙飛行士の士気に直接影響する、と。

二つの技術が交差する——フリーズドライ

この事件をきっかけに、宇宙食開発は新たな局面を迎えます。そしてここで、地上の冷凍技術と宇宙食開発が交差します。

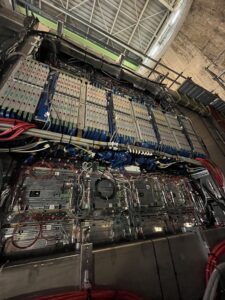

1969年から始まったアポロ計画では、フリーズドライ(凍結乾燥)が導入されました。食品を-30度で急速に凍らせ、その後、真空状態で氷を水蒸気に直接昇華させる。液体の水を経由せず、固体の氷から気体の水蒸気へ。この技術により、栄養と風味を保ちながら、軽量で長期保存可能な食品が実現しました。

アポロ時代の宇宙食は劇的に改善されました。お湯で戻したスパゲッティミートソース、チキンサラダ、そしてデザート。1日分の食事の重量は600グラムと、マーキュリー時代の3分の1になりました。

興味深いことに、この宇宙開発のために進化したフリーズドライ技術は、再び地上へと還元されていきます。1970年代以降、インスタントコーヒー、カップラーメンの具材、非常食として、フリーズドライ食品は私たちの日常生活に浸透していきました。

宇宙が奪う「美味しさ」

宇宙到着後数日間、宇宙飛行士の身体には「体液シフト」と呼ばれる現象が起こります。地上では重力によって下半身に分布していた体液が、無重力下では頭部方向へ移動し、鼻が詰まったような感覚になります。

風邪をひいて鼻が詰まると、食べ物の味がわからなくなるのと同じ現象が、宇宙では常に起こっているのです。2024年の最新研究でも、宇宙飛行士は地上と同じ食事を「薄味」に感じることが確認されています。

そのため、宇宙飛行士は濃い味付けやスパイシーな料理を好むようになります。国際宇宙ステーション(ISS)の無記名日誌には、トルティーヤへの熱烈な愛が繰り返し記されています。

日本の宇宙食開発も、この「極限環境での美味しさ」を追求してきました。2007年から始まった「宇宙日本食」認証制度により、2021年7月現在47品目が認証されています。日清のカップヌードル、亀田の柿の種、キッコーマンの醤油、そして2020年に認証されたローソンの「スペースからあげクン」。

スペースからあげクンの開発には3年4ヶ月を要しました。無重力下で細かい粉が飛び散らないよう一口サイズに設計し、フリーズドライならではのサクサクした食感を実現する。技術的挑戦の背景にあったのは、「宇宙でもお肉が食べたい」という、切実な願いでした。

火星の食卓から、地球の未来へ

現在のISS用宇宙食の賞味期限は1年半です。しかし火星探査は往復に数年かかる可能性があります。100人規模の月面基地や火星コロニーを考えたとき、輸送コストと量は天文学的な数字になります。

そこで注目されているのが、宇宙での食料生産です。ISSでは既に野菜の栽培実験が行われており、ロメインレタスやズッキーニの栽培に成功しています。

さらに革新的なのが、培養肉の研究です。2019年、イスラエルのスタートアップ企業「アレフ・ファームズ」は、ISS上で培養肉の生成に世界で初めて成功しました。動物の細胞を培養して食肉を生産するこの技術は、土地や水資源を大幅に節約でき、宇宙という限られた環境で貴重なタンパク源を確保する鍵となる可能性があります。

重要なのは、これらの宇宙技術が地球の課題解決にも直結しているということです。国連食糧農業機関(FAO)によると、食肉需要は2050年に2007年比で1.8倍になると予測されています。牛肉1キロを生産するために1万〜1万5千リットルの水が必要とされていますが、培養肉の生産に要する水や土地は従来の畜産の約10分の1です。

地球と宇宙、二つの「極限環境」での挑戦は、互いに支え合いながら進化しています。

-18℃が守る、もの

1914年、バーズアイがカナダの極寒で目撃したのは、「美味しさを守る」という人間の根源的な欲求でした。そして2019年、ISSで培養肉が生成されたとき、私たちが証明したのは、人類がどこへ行こうとも、食の喜びを手放さないという決意です。

栄養補給だけが目的なら、完全栄養食のペーストを効率的に摂取すれば済む話です。しかし私たちは、忙しい平日の夜でも家族で餃子を囲み、宇宙という過酷な環境においてさえ、感謝祭ディナーを再現し、日本食の味を求めます。

食事とは、何なのでしょうか。

次にスーパーマーケットの冷凍食品コーナーを訪れるとき、その棚の向こうに宇宙の食卓を想像してみてください。冷凍庫の中の餃子も、ISSで食べられる宇宙日本食も、同じ願いから生まれています。

【Information】

参考リンク:

- 日本冷凍食品協会:https://www.reishokukyo.or.jp/

用語解説:

- 急速冷凍:食品中の水分が凍る温度帯(-1℃〜-5℃)を30分以内に通過させる技術。氷結晶を小さく保ち、細胞組織の損傷を防ぐことで、解凍時のドリップ(旨味の流出)を最小限に抑える。

- フリーズドライ(凍結乾燥):食品を凍らせた後、真空状態で氷を水蒸気に昇華させて乾燥させる技術。栄養と風味を保ちながら軽量化でき、水やお湯を加えるだけで元の状態に戻る。

- 培養肉:動物の細胞を培養して生産する食肉。従来の畜産に比べて土地や水の使用量を約10分の1に削減できる。宇宙での食料生産や地球の食料危機の解決策として注目されている。

- 体液シフト:無重力下で体液が頭部方向に移動する現象。顔のむくみや鼻詰まりを引き起こし、味覚に影響する。そのため宇宙飛行士は濃い味付けやスパイシーな料理を好む傾向がある。

- 宇宙日本食:JAXAが定めた基準をクリアした日本食品。ISS滞在中の日本人宇宙飛行士の精神的ストレス軽減とパフォーマンス向上を目的として開発された。