2025年、日本。マイナンバーカードを使えば住民票が取得できる。最先端の偽造防止技術が施された印刷物が津々浦々のコンビニエンスストアで発行されている。しかしなぜそもそも印刷して郵送しなければならないのだろうか。

鉄道や高速道路では高度に信頼性の高い決済システムが整備されている一方で、利用者や訪日客にとっては複雑で分かりにくいと感じられる場面も少なくない。日本のデジタル化は、確かに「進んでいる」。だがそれが、国民の生活や生産性の向上にどこまで結びついているのかは、別の問いである。

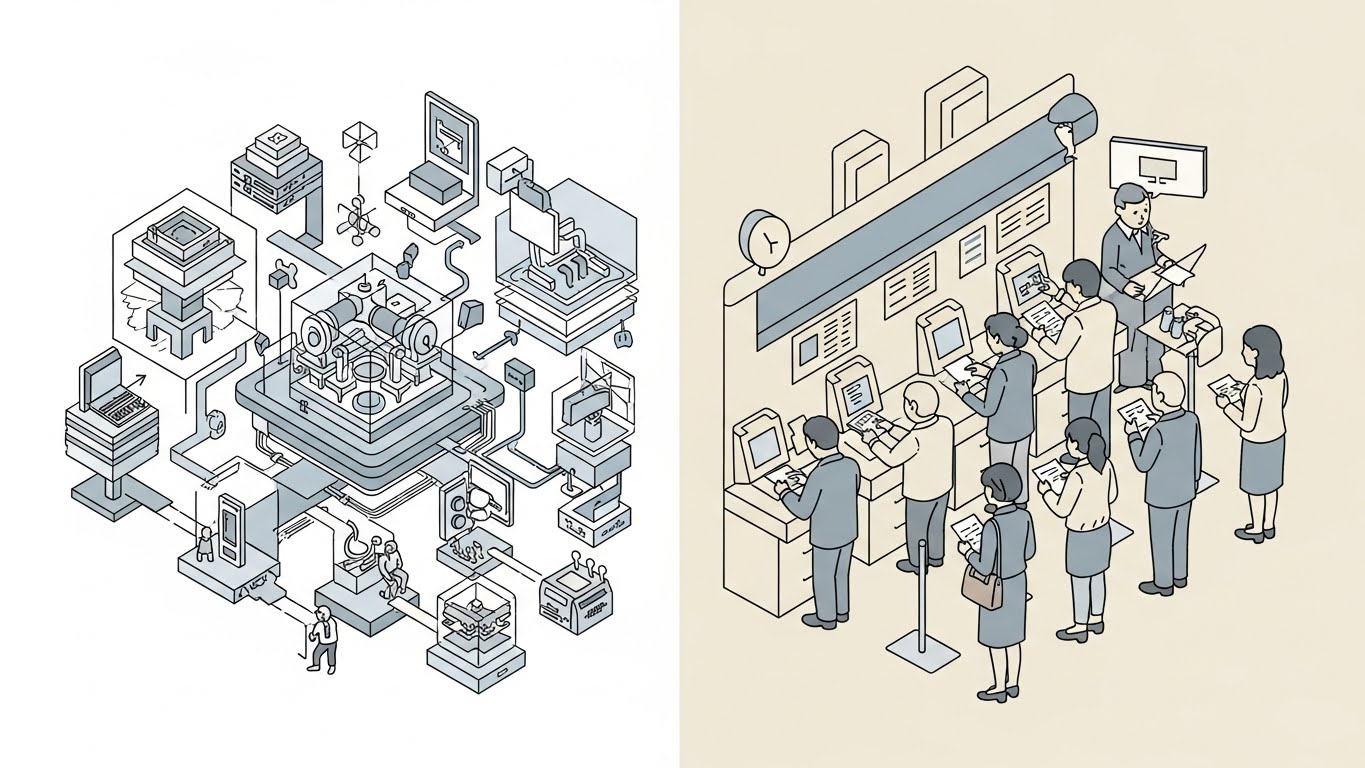

日本は長らく「ものづくり大国」として評価されてきた。高品質な製品、堅牢なインフラ、精緻な制度設計は、その強みの象徴である。しかしデジタル化の領域では、この「ものづくり指向」が必ずしもソリューション指向──すなわち、利用者の課題解決や業務の生産性向上──に直結していないという指摘もある。技術や制度そのものの完成度が高まる一方で、それが使われる文脈や運用全体が後回しにされる構造が、随所に見られるからだ。

日本のDXや産業政策を「遅れている」「失敗している」と断罪するのは簡単だ。しかし、そうではなく本記事ではなぜ高度な技術開発や制度整備が、生活や生産性の改善という成果につながりにくいのかという構造的問題に焦点を当て、ソリューション指向でこのテーマについて皆さんとともに考えていきたい。

「進んでいるはずのDX」がもたらす違和感

日本では近年、デジタルトランスフォーメーション(DX)の推進が強く打ち出されてきました。行政手続きのオンライン化、キャッシュレス決済の普及、デジタルIDの整備など、制度やインフラの構築という観点では、確かに多くの取り組みが進められています。

しかしその一方で、社会全体として「便利になった」「生産性が上がった」という実感が広く共有されているかというと、必ずしもそうとは言えません。マイナンバーカードを使えば行政手続きが簡素化されると説明されながら、実際には紙に印刷された書類が郵送で届く例があります。高度に整備された交通や決済の仕組みが存在していても、利用者にとっては複雑で分かりにくいと感じられる場面も残っています。こうした事例は、日本のDXが抱えるある種の違和感を象徴しているように見えます。

この違和感は、単にデジタル化の進捗が遅れていることだけに起因するものではありません。むしろ、技術や制度を「整備すること」そのものが目的化し、それによって何が改善され、どのような価値が生まれるのかという視点が後景に退いてしまう構造に由来しています。テクノロジーは本来、課題を解決するための手段にすぎません。しかし現実には、「何ができるか」が先に語られ、「何を解決するのか」が十分に共有されないまま導入が進むケースも少なくないのです。

国際的な議論に目を向けると、DXは単なるIT投資やデジタル技術の導入とは明確に区別されています。OECDは、DXを「デジタル技術を活用して、組織や社会の活動、プロセス、能力を根本的に変革し、新たな価値を創出すること」と定義しています。ここで重視されているのは、技術そのものではなく、業務プロセスや制度設計、利用者体験を含めた全体的な変革です。評価の軸も、導入されたシステムの数や予算規模ではなく、生活の質や生産性がどの程度向上したかというアウトカムに置かれています。

欧州連合(EU)におけるデジタル政府(eGovernment)の議論でも、同様の視点が共有されています。EUは、行政サービスのデジタル化において、個別のシステムや技術の高度化よりも、国境や組織を越えてサービスが連携する「相互運用性(interoperability)」を中核原則として位置づけています。これは、利用者がどの機関を相手にしているかを意識せずに手続きを完結できることを重視する考え方であり、デジタル化を制度や組織の都合ではなく、利用者の体験から設計しようとする姿勢を反映しています。

これに対して日本では、技術的完成度や制度の整合性が重視されるあまり、成果の測定やフィードバックの仕組みが十分に設計されないままプロジェクトが進行する傾向が見られます。その結果、DXが「進んでいるはずなのに、変わった実感が乏しい」という状況が生まれているとも考えられます。

こうした傾向は、日本が長年培ってきた「ものづくり指向」と無関係ではありません。高品質で信頼性の高い技術や仕組みを作り上げること自体が価値とされてきた結果、テクノロジーがどのように社会的なソリューションへと転化されるのか、その過程が十分に設計されないまま実装される場面が生まれています。

この記事では、この「進んでいるはずのDX」がもたらす違和感を出発点として、日本のデジタル化と産業構造が抱える課題を、技術・制度・運用の関係性から読み解いていきます。問うべきなのは、技術の優劣そのものではなく、それが誰にとって、どのような価値をもたらしているのかという点です。

日本の「ものづくり指向」はどこから来たのか

技術が駆動するのか、需要によって駆動するのか

日本のデジタル化がしばしば「技術や仕組みは高度だが、使われ方や成果が見えにくい」と評される背景には、日本社会が長年培ってきた「ものづくり指向」が深く関わっています。この指向は決して否定されるべきものではなく、むしろ日本の経済成長と国際競争力を支えてきた重要な基盤でもあります。

戦後の高度経済成長期以降、日本の産業は製造業を中心に発展してきました。品質管理、工程改善、安全設計といった分野では世界的にも高い評価を受け、「壊れにくい」「止まらない」「想定外が起きにくい」製品やインフラを実現してきました。こうした成功体験は、技術的完成度の高さそのものを価値とみなす文化を社会全体に浸透させていきました。

この「完成度重視」の考え方は、製造業だけでなく、情報システムや制度設計の分野にも強く影響しています。仕様を詳細に詰め、例外処理を事前に網羅し、運用段階での不確実性を極力排除する。こうしたアプローチは、高い信頼性が求められる環境では合理的であり、実際に日本社会の安定性を支えてきました。

一方で、デジタル技術を用いた社会システムの設計においては、この指向が別の側面を持つこともあります。技術的に「できるもの」を完成させることが先行し、それがどのような課題を解決し、どのように使われ続けるのかという視点が後回しになる場合があります。その結果、技術や制度が導入されたにもかかわらず、現場の業務や利用者の行動が大きく変わらない状況が生まれます。

学術的には、この現象は「技術主導型(テクノロジープッシュ)」のイノベーションとして整理されることがあります。技術的可能性を起点に開発が進む一方で、社会的な需要や利用文脈との接続が弱い場合、成果が限定的になりやすいという指摘です。日本の「ものづくり指向」は、こうした技術主導型の発想と親和性が高いとも言えます。

重要なのは、この指向そのものが問題なのではなく、適用される領域との相性です。高品質で安定した製品やインフラを求められる分野では、日本型のものづくりは今なお強い競争力を持っています。しかし、利用者の行動変容や業務プロセスの再設計が求められるデジタル化の領域では、完成度の高さだけでは十分ではありません。

この記事では、日本の「ものづくり指向」を成功体験として尊重しつつ、それがデジタル化やDXの文脈でどのような課題を生んでいるのかを整理していきます。次節では、この指向がどのように「モノ」や「制度」、「スローガン」を先行させる構造につながっているのかを見ていきます。

オーバーエンジニアリングの罠

overengineering(オーバーエンジニアリング)とは、本来の要件や目的に対して不必要に高度・複雑・過剰な設計や実装を行い、コスト増大や保守性・実用性の低下を招くことを指します。

オーバーエンジニアリングは、個々の技術者や組織の能力不足から生じるものではありません。むしろ、高い専門性や責任感、失敗を避けようとする姿勢が強い環境ほど起こりやすい現象だとされています。設計段階であらゆる例外や将来の可能性を想定し、仕様を厳密に定義することは、一見すると合理的な判断に見えます。

しかし、要件が過度に肥大化すると、システムは複雑になり、開発期間やコストが増大します。さらに、完成までに時間を要することで、当初想定していた利用環境や社会状況が変化し、出来上がった時点ではすでに最適解ではなくなっているケースもあります。結果として、「完成度は高いが使われない」「導入されたが活用されない」といった状況が生まれます。

デジタル技術の領域では、試行錯誤を前提とした段階的な改善が一般的です。初期段階では最低限の機能に絞り、利用状況を見ながら修正を重ねることで、実際のニーズに即した形へと進化させていきます。これに対して、最初から完成形を目指すアプローチでは、柔軟な変更が難しくなり、環境変化への適応力が低下しやすくなります。

日本の「ものづくり指向」は、品質や信頼性を重視する点で大きな強みを持っていますが、デジタル化の文脈では、この姿勢がオーバーエンジニアリングにつながる場合があります。過剰な安全設計や詳細な仕様策定が、結果として利用者の負担を増やしたり、現場での運用を硬直化させたりすることもあります。

重要なのは、完成度を追求すること自体を否定するのではなく、それがどの段階で、どの目的のために必要とされているのかを見極めることです。社会的なソリューションとしてのデジタルシステムでは、「完璧であること」よりも「使われ続け、改善され続けること」が価値となる場合も少なくありません。オーバーエンジニアリングの罠とは、技術の優秀さが、かえって成果から遠ざかってしまう逆説的な状況を指しているのです。

DXが「箱」になるとき

ITを導入することイコールDXだという誤解が広まっています。導入することが目標になってしまうと、技術の作り込みがゴールになってしまい、何が目的だったのかを見失ってしまう行政や企業のプロジェクトは少なくありません。

制度としても、何らかのITの導入をDXと称して行えば補助金がもらえる、などの理由から中途半端な「DX」を許す設計になっているとも言えます。制度で民間を強く縛ることは常に正当化されるというものではありませんが、制度設計にも再考の余地はあるのかもしれません。

しばしば、逆転した「DX」のスローガンが空回りしています。「DXを満たす」ために何かをやらなければならないのではありません。現状の具体的なミクロ・マクロな社会課題を解決するためのDXであることを忘れてしまうと、予算を使ったものの……ということにもなり得ます。

ガラパゴス化の光と影

日本のデジタル化を論じる際、「ガラパゴス化」という言葉がしばしば否定的な文脈で用いられます。しかし、この概念は単なる停滞や失敗を意味するものではありません。むしろそこには、日本社会が長年にわたって選び取ってきた設計思想と、それが生んだ明確な成果が存在しています。

日本の情報システムや社会インフラは、一般に高い信頼性と安定性を特徴としています。通信、交通、金融、行政といった分野では、障害や事故が比較的少なく、利用者は「止まらないこと」「壊れないこと」を当然の前提としてきました。この水準は偶然の産物ではなく、厳格な運用基準、冗長設計、慎重な制度運用の積み重ねによって支えられてきたものです。

しかし、この高信頼性は常にコストを伴います。仕様の固定化や変更への慎重姿勢、例外処理の徹底は、結果としてシステムの柔軟性や進化速度を制限することになります。グローバルに見ると、多少の不完全さを許容しながら迅速に改良を重ねる設計思想が主流になりつつある一方で、日本では「完成度の高さ」が先行し、利用文脈や将来拡張が後回しにされるケースも少なくありません。

この違いは、優劣の問題というよりも、明確なトレードオフの関係にあります。高い制御性と予測可能性を重視すれば、オープン性や相互運用性は制限されやすくなります。一方で、開放性やスピードを優先すれば、安定性や責任の所在は相対的に曖昧になります。日本のデジタル基盤は、前者を選び続けてきた結果として、独自の進化経路をたどってきたと言えるでしょう。

問題は、この設計思想がデジタル化の目的と常に整合しているかどうかです。国民生活や生産性の向上といった成果を求める場面においても、同じ水準の閉域性や厳格性が本当に必要なのでしょうか。この問いは、単に技術の是非を問うものではなく、社会全体としてどのリスクを許容し、どの価値を優先するのかという選択に関わっています。

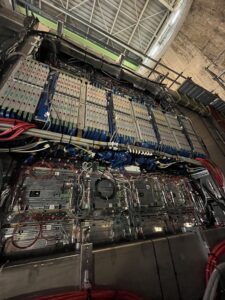

【コラム】閉域の最たる例:NTT東西のNGN

日本の「閉域志向」を象徴する存在として、NTT東西が運用するNGN(次世代ネットワーク)(※1) が挙げられる。NGNはインターネット技術を用いながらも、公衆網としての高い信頼性と制御性を最優先した、意図的に閉じたネットワークである。QoSや最小帯域などを保証することができるため、緊急通報の基盤としても使われている。

注目すべきなのは、この閉域性が単なる企業戦略ではなく、NTT法をはじめとする制度によって規定された「中立性」と結びついている点だ。NGNは特定事業者やサービスに最適化されることを避けるよう設計されており、その意味で世界的にも珍しい、制度が生んだニュートラルな閉域網と言える。

というのも、NTTはもともと国営から生まれたもので、巨大テレコム企業として、また公正な競争を促進するために、NTT法というNTTを縛るためだけの法律によって制御されてきた。NTTはNGNだけではなく、これを運用するために、津々浦々に余剰の光ファイバー(ダークファイバー、DF)、中継ファイバーを持っている。NTT法により、NGNや光ファイバーは、一定の原価的な価格によって他の電気通信事業者に対して提供することが義務づけられてきた。

これは電気通信事業法の相互接続義務・公益特権(※2)・IRU(※3)などの仕組みと相まって、多様な電気通信事業者が参入し、競争することによるイノベーションの素地となってきた。

しかし、NTTだけを規制するのでは時代にそぐわなくなっているのも事実であり、電気通信事業法の精神に立ち返り、すべての事業者にとって、オープンな相互接続・乗り入れに基づいた健全な電気通信業界を目指していくことが求められている。

参考:

※1 フレッツ光・コラボ光、ひかり電話・光回線電話(加入電話の後継)などの基盤となっている、NTT地域会社(NTT東日本・NTT西日本)が東西で運用する2つのネットワークのこと。

※2 一般に対して電気通信事業を提供する電気通信事業者は、認定を得ることによって、他人の所有する土地・電柱・共同溝などを利用する権利を持つ。

※3 破棄し得ない(解除できない)長期的・安定的な使用権。借りた側の電気通信事業者の自社設備と見做される。

局所最適化と全域最適化

日本のデジタル化をめぐる課題は、しばしば個々の技術や制度の出来不出来として語られます。しかし実際には、各要素が高い完成度で最適化されているにもかかわらず、全体としての使い勝手や成果が十分に高まらないケースが少なくありません。これは、局所最適化と全域最適化の間に生じる典型的なギャップです。

局所最適化とは、個別のシステムや組織、制度が、それぞれの責務や評価基準において最善を尽くすことを指します。日本の「ものづくり指向」は、この局所最適化において非常に高い水準を実現してきました。一方で、利用者の体験や業務全体の流れといった全域的な視点が欠けると、個々の完成度がかえって全体の複雑さや分断を生むことがあります。

デジタル化の成果は、単一のシステムの性能ではなく、複数の仕組みがどれだけ滑らかに連携し、利用者の負担を減らせているかによって左右されます。全域最適化とは、こうした横断的なつながりやアウトカムを基準に設計や評価を行うことです。

日本のDXが直面しているのは、局所最適化を否定する必要ではなく、それを全域最適化へと接続する視点の不足だと言えるでしょう。部分の完成度を活かしながら、全体としてどのような価値を生み出すのか。その問いを設計の中心に据えることが、ソリューション指向への転換につながります。

出発点に戻って

これまで見てきたように、日本のデジタル化や産業構造が直面している課題は、技術力や制度整備の不足に起因するものではありません。むしろ、高い技術力と慎重な制度設計を前提としながら、それらがどのような成果を生み出すのかという視点が、十分に組み込まれてこなかった点にあります。

日本の「ものづくり指向」は、品質、信頼性、継続性といった価値を重視する文化として、多くの分野で実績を上げてきました。閉域ネットワークや高信頼インフラの整備は、その象徴的な成果です。こうした強みは、医療、防災、社会基盤といった領域において、今後も重要な意味を持ち続けるでしょう。

一方で、デジタル技術を社会的ソリューションとして機能させるためには、技術や制度そのものの完成度だけでなく、それが利用者の行動や業務の流れをどのように変えるのかを起点に設計する必要があります。アウトプットではなくアウトカムを評価軸とし、導入後の運用や改善を前提とした仕組みづくりが求められます。

そのためには、プロジェクトの初期段階から、技術者や制度設計者だけでなく、実際の利用者や現場の運用担当者を含めた共創的な設計が不可欠です。完成形をあらかじめ固定するのではなく、段階的に改善を重ねる余地を残すことで、過剰な仕様化やオーバーエンジニアリングを避けることができます。

また、補助金や支援制度についても、技術導入の有無や規模ではなく、どのような成果が生まれたのかを評価する視点が重要になります。制度は、技術を「作ること」を促すだけでなく、社会的価値として「使われ続けること」を支える役割を担うべきです。

日本が培ってきた「ものづくり」の強みは、決して過去の遺産ではありません。それをソリューションへとつなぐ鍵は、完成度の高さを維持しながらも、目的や成果を柔軟に再定義できる設計思想へと更新していくことにあります。閉域とオープン、信頼性と柔軟性といった二項対立を超え、それぞれの特性を適切に組み合わせることが、これからのデジタル社会に求められているのではないでしょうか。

技術は、それ自体で価値を生むものではありません。社会の中で使われ、改善され、意味づけられて初めて、ソリューションとなります。日本の「ものづくり」が再び強みとして機能するためには、その完成度を、成果へと結びつける視点を取り戻すことが重要です。

デジタル化は、行政手続きや産業の効率化にとどまらず、民主主義のあり方そのものにも影響を及ぼします。いわゆるデジタル民主主義とは、デジタル技術を用いて、市民の参加や意思表明、政策形成への関与を広げる取り組みを指します。ここで重要なのは、単にオンライン投票や意見募集の仕組みを導入することではなく、誰が、どのように意思決定のプロセスに関われるのかという制度設計の問題です。

日本においては、高い信頼性や厳格な運用を重視するあまり、参加のハードルが無意識のうちに高く設定される傾向があります。デジタル民主主義を実効性のあるものにするためには、技術の完成度だけでなく、透明性、説明可能性、そして参加しやすさを重視した設計が欠かせません。デジタル技術を「管理のための道具」にとどめるのではなく、市民と制度をつなぐインターフェースとして捉え直す視点が求められています。

【参考リンク】

The OECD Digital Government Policy Framework – OECDが提示するデジタル政府政策の枠組みと評価指標。国際比較に有用。

OECD – Digital Transformation – OECDによるデジタル変革全般のポリシーフレームワークと分析入り資料。

Digital Transformation in the Public Administrations: a Guided Tour For Computer Scientists (arXiv) – 公的部門のデジタル変革に必要な要素を学術的に整理したチュートリアル。

A trustable and interoperable decentralized solution for citizen-centric and cross-border eGovernance (arXiv) – 市民中心・相互運用性を重視する分散型eGovernanceアプローチ。国際比較で使える。

最後に

考えを変えたくない、いままである程度うまく行ってきたやり方を続けたい、そんな慣性が日本社会には強く働いています。それ自体は日本に限らず人間の本性=恒常性であり、常に悪いことではありません。しかし、今までのやり方では対応できなくなるときは必ずやってきます。時代が流れ、本当に変わらなければならないときがやってきたら、私たちは変われるのか。常に問い直す必要があるのではないかと思います。

【関連記事】

がもたらす「アンテザード・ソサエティ」の衝撃-300x200.png)